SWP-Aktuell 2022/A 54, 26.08.2022

Das Juba-Friedensabkommen von Oktober 2020 hat nicht zu einer Befriedung der sudanesischen Konflikte geführt. Stattdessen hat es vor allem neue Allianzen zwischen bewaffneten Gruppen und Sicherheitskräften geschaffen. Nach ihrer jahrzehntelangen Marginalisierung prägen nun Gewaltunternehmer aus der Peripherie die nationale Politik Sudans und unterminieren eine mögliche Rückkehr zu einem demokratischen Übergangsprozess. Die Unsicherheit in Darfur könnte eskalieren und zu einer weiteren Destabilisierung des Landes beitragen. Internationale Geber sollten einerseits Druck auf diese Gewaltunternehmer ausüben, damit sie die Macht abgeben, und andererseits umsichtig Friedensprojekte in Darfur fördern.

Sudans politische Krise hält an. Im Juli 2022 haben zwar sowohl General Abdel Fattah al-Burhan, der Führer der Sudanesischen Streitkräfte (SAF), als auch Generalleutnant Mohamed Hamdan Dagalo, genannt Hemedti, der Führer der paramilitärischen Rapid Support Forces (RSF), versprochen, die Macht an eine zivile Regierung abzugeben, sofern die politischen Parteien und gesellschaftlichen Bewegungen zu einer entsprechenden Einigung kämen. Doch von einem neuen Übergangsprozess unter einer funktionierenden nicht-militärischen Führung mit breitem Rückhalt in der Bevölkerung ist Sudan nach wie vor weit entfernt. Die Sicherheitskräfte üben seit ihrem Putsch im Oktober 2021 faktisch die Herrschaft aus und haben lediglich eine geschäftsführende Regierung ernannt.

Ein Haupthindernis für ein Ende der politischen Krise sind Vertreter bewaffneter Gruppen, die den Putsch unterstützten (siehe Infokasten). Diese wurden im Zuge der Umsetzung des Juba-Friedensabkommens (JPA) vom Oktober 2020 Teil der Regierung.

Ihre Machtbeteiligung hat Sudans Peripheriekonflikte nicht befriedet, sondern heizt diese eher an. Wie so oft in Sudan übersteigt die bewaffnete Gewalt in den Regionen diejenige im Zentrum um ein Vielfaches. Während in Khartum seit dem Putsch bislang rund 120 Menschen durch das gewaltsame Vorgehen der Sicherheitskräfte bei Demonstrationen ums Leben kamen, starben im gleichen Zeitraum etwa zehnmal so viele Menschen bei Angriffen und bewaffneten Auseinandersetzungen außerhalb der Hauptstadt – besonders viele in den fünf Bundesstaaten der westlichen Darfur-Region.

Sudans Gewaltunternehmer

| Staatliche Sicherheitskräfte, deren Organisation gesetzlich geregelt ist: ■ Sudanesische Streitkräfte (SAF, geführt von General Abdel Fattah al-Burhan) ■ Rapid Support Forces (RSF, hervorgegangen aus Janjaweed-Milizen aus Darfur, geführt von Generalleutnant Mohamed Hamdan Dagalo, genannt Hemedti) ■ Polizei, Central Reserve Police, General Intelligence Service (GIS) Bewaffnete Gruppen: 13 Unterzeichnergruppen des Juba-Friedensabkommens vom 3.10.2020 aus ganz Sudan, darunter : ■ Justice and Equality Movement (JEM, islamistisch, Darfur, geführt von Finanzminister Gebreil Ibrahim) ■ Sudan Liberation Army – Minni Minawi (SLA-MM, Darfur, geführt von Minni Minawi, Gouverneur der Region Darfur) ■ Sudan People’s Liberation Movement North/ Revolutionary (SPLM-N, Blue Nile, geführt von Malik Agar, Mitglied des Übergangsrats) | Nicht-Unterzeichnergruppen und ethnisch/ tribale Milizen, teilweise in Libyen ansässig, darunter : ■ Sudan Liberation Army – Abdel Wahid (SLA-AW, Jebel Marra/Darfur, geführt von Abdel Wahid al-Nur, wichtigste Gruppe in Darfur) ■ Sudan People’s Liberation Movement-North (SPLM-N (al-Hilu), Nubaberge, geführt von Abdel Aziz al-Hilu, Gruppe mit der größten territorialen Kontrolle in Sudan). Die meisten Unterzeichnergruppen waren ursprünglich Teil der politischen Gruppe der Forces of Freedom and Change (FFC), spalteten sich im Oktober 2021 jedoch ab und nannten sich fortan FFC-National Accord (FFC-2), ab August 2022 National Consensus Forces. Burhan ist der Vorsitzende des Übergangsrats, Hemedti bezeichnet sich als dessen Stellvertreter, auch wenn diese Position offiziell nicht vorgese |

Die sudanesische Regierung versucht, die Gewalt in Darfur zu entpolitisieren und als reine »Stammeskonflikte« darzustellen. Tatsächlich haben die Auseinandersetzungen dort jedoch komplexe Ursachen. Die volatile politische Situation in Khartum verschärft die lokalen Spannungen in der Peripherie, während der Prozess zur Beilegung der Konflikte in Darfur und den anderen Randregionen Sudans die Machtverhältnisse in Khartum zugunsten von wenig demokratiefreundlichen Gewaltunternehmern verschiebt.

Konfliktdynamik im Wandel

International hat die Region Darfur vor allem wegen der Gewaltexzesse gegen die Zivilbevölkerung in den Jahren 2003/04 traurige Berühmtheit erlangt, Massenverbrechen, die der zu jener Zeit amtierende US-Außenminister Powell als Völkermord bezeichnete. Damals terrorisierten von der sudanesischen Regierung bewaffnete und unterstützte Milizen (Janjaweed) die Zivilbevölkerung.

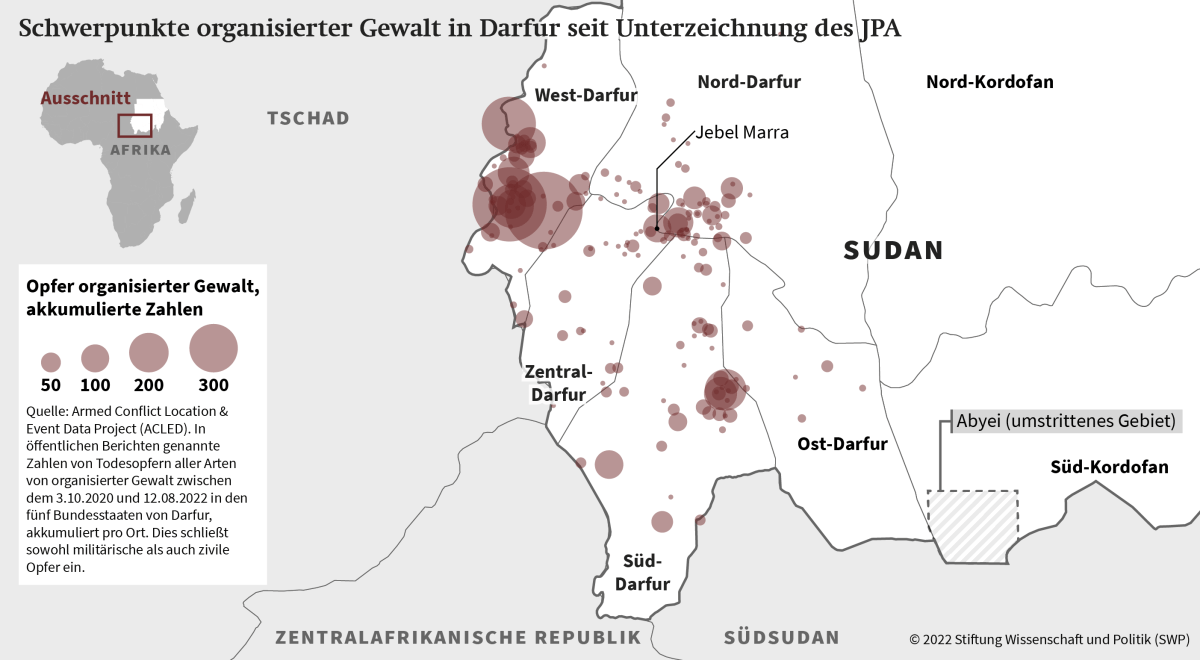

Die aktuellen Ereignisse erreichen diese Dimension nicht. Seit Beginn der sudanesischen Revolution im Dezember 2018 sind laut einer Datenbank (ACLED) über 2.600 Menschen in den fünf Darfur-Bundesstaaten durch bewaffnete Gewalt umgekommen. Die Zahl der Binnenvertriebenen in Sudan (die sich in Darfur konzentrieren) stieg zwischen 2020 und 2021 von 2,3 auf 3,2 Millionen.

Die wichtigsten Konfliktparteien haben sich verändert. Bereits zum Zeitpunkt des Sturzes von Omar al-Bashir im April 2019 hatten die meisten bewaffneten Gruppen aus Darfur den Schwerpunkt ihrer Aktivitäten und Truppen nach Libyen verlagert, vor allem in Form von Söldnerdiensten im Auftrag Khalifa Haftars und bezahlt von den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE).

Noch 2018 waren Zusammenstöße zwischen Rebellen (vor allem der SLA-AW) und Sicherheitskräften für die meisten Opfer organisierter Gewalt verantwortlich. Mittlerweile fordern Auseinandersetzungen mit und unter ethnisch gruppierten, irregulären Milizen die höchste Zahl an Menschenleben, insbesondere wenn Angehörige der arabischen Rizeigat beteiligt sind. Der Wandel der Konfliktdynamik zeigt sich auch an der Verlagerung der geographischen Hotspots: weniger Vorfälle in Zentral-Darfur, der Basis der SLA-AW, und mehr in Süd- und West-Darfur (siehe Karte, S. 4).

Die Gewaltausbrüche in Darfur folgen einem Muster. Auslöser sind häufig individuelle Streitigkeiten und kriminelle Vorfälle. Angehörige unterschiedlicher ethnischer Gruppen ziehen teilweise gleich die gesamte Gruppe eines Antagonisten für die Wiedergutmachung von dessen Fehlverhalten zur Rechenschaft. Die angegriffene Bevölkerungsgruppe ist oft auch bewaffnet und setzt sich zur Wehr. Staatliche Sicherheitskräfte halten sich zurück, greifen verspätet ein oder räumen gar das Feld, weil sie der angreifenden Übermacht nicht gewachsen sind. In solche gewaltsamen Zusammenstöße können schon mal bis zu 3.000 Kämpfer mit Fahrzeugen auf Seiten der Rizeigat involviert sein. Berichten zufolge tragen manche von ihnen bei ihren Angriffen Abzeichen der offiziellen RSF.

Alte und neue Konfliktursachen

Die aktuelle Konfliktdynamik in Darfur lässt sich sowohl auf die lange Wirkung früherer Gewalt zurückführen als auch auf Einflüsse des Machtkampfs in Khartum.

Zum einen verschärft sich wegen einer klimatischen Verschiebung die Konkurrenz von Gruppen, die unterschiedlichen Erwerbsformen nachgehen. Die Wüste breitet sich aus und Regenfälle werden erratischer. Menschen, die vorwiegend Ackerbau betreiben, geraten mit Gruppen in Konflikt, die überwiegend nomadisch von Viehzucht leben. Oft geht es um die Nutzung von Acker- bzw. Weideland und Wasser.

Zweitens gibt es sozio-ökonomische Ungleichheiten und eine hohe Jugendarbeitslosigkeit. Am schlechtesten ist der Zugang zu Gesundheit und Bildung in der nomadischen Gemeinschaft in Darfur. Nur 9 Prozent der 9–13-jährigen Mädchen und 17 Prozent der Jungen gehen zur Schule, während immerhin jedes zweite binnenvertriebene Kind eine Schule besucht. Dieser bemerkenswerte Befund scheint auch die Folge einer einseitigen internationalen Unterstützung zu sein, die sich auf die Vertriebenen konzentriert hat.

Drittens sind traditionelle Konfliktbearbeitungsmechanismen durch Jahrzehnte des Bürgerkriegs, Reformen der kommunalen Verwaltung und die Aufrüstung ethnischer Milizen geschwächt. Als marginalisierte Gruppen gegen die damalige Regierung aufbegehrten, bewaffnete und unterstützte Khartum arabische, regierungstreue Milizen, damit diese die Aufstände bekämpften. Dabei instrumentalisierte die damalige sudanesische Regierung auch die unter der arabischen Bevölkerung verbreitete Vorstellung einer Vorherrschaft gegenüber den nicht-arabischen Bevölkerungsteilen und damit auch gegenüber den Rebellen, die sich aus diesen überwiegend rekrutierten. In der Folge dieser Auslagerung der Aufstandsbekämpfung sind formelle rechtsstaatliche Mechanismen ausgehöhlt und Polizeikräfte unterminiert worden. Letztere sind oft nicht in der Lage, kriminelle Vorfälle aufzuklären. Kleinwaffen sind in Darfur weit verbreitet.

Während des Bürgerkriegs entwickelte sich Sudan zu einem »militarisierten politischen Marktplatz«. Gewaltsame Auseinandersetzungen dienen politischen Gewaltunternehmern als Instrument, um sich bemerkbar zu machen und den Preis für ihre Loyalität in Verhandlungen mit Regierungsrepräsentanten zu erhöhen. Der sudanesische Übergangsprozess 2019 und der Militärputsch 2021 haben eine neue Dynamik in diesen Marktplatz gebracht. Sowohl (arabische) nomadische Stämme als auch (nicht-arabische) Vertriebenengruppen in Darfur fühlten sich durch das neue Arrangement in Khartum gestärkt. Erstere rechneten auf Unterstützung durch den Aufstieg Hemedtis, der selbst einem Rizeigat-Stamm angehört. Und unter den Binnenvertriebenen wuchs die Hoffnung, von einem Friedensprozess zu profitieren, der ihnen unter anderem eine dauerhafte Rückkehr zu ihren Feldern ermöglichen würde. Wo immer dies geschieht, geraten sie dabei allerdings in der Regel in Konflikt mit den aktuellen Nutzern der Böden.

Verschärft wird die Gewalt in Darfur durch Rivalitäten zwischen bewaffneten Milizen um Einfluss in Khartum. Einige arabische Gruppen fühlen sich durch die Rekrutierung von nicht-arabischen RSF-Mitgliedern und Hemedtis Bündnis mit den Unterzeichnern des JPA zurückgesetzt. Ihr Verlangen nach Aufmerksamkeit und Patronage äußert sich in wiederkehrenden Angriffen auf Dörfer und Vertriebenen-Camps. Durchaus mit Erfolg: Im Sommer 2022 verbrachte Hemedti mehr als einen Monat in West-Darfur.

Derweil organisieren sich wieder vermehrt Selbstverteidigungseinheiten, wie die der Masalit in West-Darfur. Mit ihrer hochwertigen Bewaffnung sind diese in der Lage, den angreifenden Rizeigat-Milizen mitunter hohe Verluste zu bescheren.

Hemedti selbst macht islamistische Kräfte, die loyal zur alten Bashir-Regierung sind, für die Gewaltausbrüche in Darfur verantwortlich. Diese verfolgten das Ziel, seine RSF-Kräfte in der Peripherie zu binden. Die genaue Rolle der Islamisten bleibt unklar, doch ist deutlich, dass sie im Schatten des Putschs Aufwind bekommen haben. Ihre Vertreter sind zurück im öffentlichen Dienst und Bashirs früherer Außenminister Ali Karti wurde kürzlich zum Generalsekretär der Sudanesischen Islamischen Bewegung ernannt. In den SAF verfügt die Bewegung weiterhin über Einfluss. Die Islamisten sehen Hemedtis RSF als schwer zu kontrollierende Konkurrenz zu den SAF.

Friedensabkommen mit Schwachstellen

Die aktuelle Gewalt in Darfur offenbart auch die Schwächen des JPA und seiner Umsetzung. Diese verschärfen Sudans politische Krise.

Die wichtigsten bewaffneten Gruppen (u.a. JEM, SLA-MM, SPLM-N, siehe Infokasten) solidarisierten sich noch vor dem JPA mit den zivilen Akteuren, mit denen sie im Januar 2019 die »Erklärung für Frieden und Wandel« unterschrieben, das Gründungsdokument der »Kräfte für Frieden und Wandel« (Forces of Freedom and Change, FFC). Im Laufe der Revolution wurden sie jedoch marginalisiert. Es waren schließlich die gewaltfreien Methoden der Zivilgesellschaft, die Bashir und eine erneute Militärherrschaft zu Fall brachten, nicht der jahrzehntelange bewaffnete Kampf der Rebellen. Für die FFC-Vertreter hatte die Einsetzung einer zivil geführten Übergangsregierung oberste Priorität. Deren Installation wollten sie nicht durch Friedensverhandlungen verzögern, die stattdessen eine der Aufgaben ebenjener Übergangsregierung sein sollten.

Die Friedensverhandlungen begannen im Oktober 2019 in Juba mit Südsudan als Mediator. Die zivilen Teile der Übergangsregierung überließen die Gespräche überwiegend Vertretern der Sicherheitsorgane. Das Ergebnis, das im Oktober 2020 feierlich signiert wurde, bot den unterzeichnenden Akteuren bisher vor allem Gelegenheit, sich zu bereichern und mit politischen Posten zu versorgen. Zur Befriedung der Region hat es kaum beigetragen. Denn zum Zeitpunkt der Unterzeichnung hatten die Beteiligten kaum noch eigene Truppen in Darfur oder anderen Teilen Sudans (mit Ausnahme von Blue Nile im Süden). Gleichzeitig waren diejenigen Player, die für die Konfliktdynamik in Darfur die wichtigste Rolle spielten, nicht adäquat vertreten. Hemedti selbst konnte nicht für alle arabischen Gruppen sprechen. Schließlich waren weder Vertriebene, Frauen oder junge Menschen ausreichend beteiligt. Die SLA-AW lehnte die Gespräche ab.

Von den vielen Versprechen, die das JPA für marginalisierte Bevölkerungsteile in der sudanesischen Peripherie enthält, konnten kaum welche eingelöst werden. Denn bereits bei der Unterzeichnung war abzusehen, dass die Regierung für die Umsetzung des Abkommens auf internationale Geber angewiesen sein würde. Diese zeigten sich jedoch wenig bereit, ein Friedensabkommen substanziell zu unterstützen, in dessen Zustandekommen sie kaum eingebunden waren. Die Klärung vieler Details hatte das JPA zudem Umsetzungskommissionen überlassen.

So legt das Abkommen nicht fest, wie viele Kämpfer demobilisiert oder in reguläre Truppen integriert werden sollen. Die Regierung ernannte bisher keine Demobilisierungskommission für Darfur. Entgegen den Erwartungen der bewaffneten Gruppen machte Hemedti deutlich, dass er nur einen kleinen Teil ihrer Kämpfer in die RSF integrieren wolle.

Das JPA sieht die Bildung einer gemeinsamen Schutztruppe vor, die zur Hälfte aus Regierungstruppen und zur anderen Hälfte aus bewaffneten Gruppen gebildet werden soll, mit einer Gesamtstärke von 20.000. Diese Truppe war ein wesentliches Argument der Übergangsregierung, sich für den Abzug der hybriden Friedensmission UNAMID der UN und der Afrikanischen Union (AU) in Darfur einzusetzen, deren Mandat Ende 2020 auslief.

Mit erheblicher Verspätung meldete die Regierung jedoch erst Ende Juni 2022 den Abschluss der Ausbildung der ersten 2.000 Mitglieder der gemeinsamen Schutztruppe. Es ist im Übrigen unklar, warum diese besser in der Lage sein soll, die Zivilbevölkerung vor Gewaltexzessen zu schützen, als die einzelnen Verbände, die in ihr aufgehen. Nach dem Abzug von UNAMID ist die Aussicht auf eine erneute internationale Friedensmission jedoch äußerst gering, so dass nur sudanesische Einheiten in Frage kommen.

Auch die Ständige Waffenstillstandskommission, die mit dem JPA ins Leben gerufen wurde, kann nur einen bescheidenen Beitrag leisten. Die United Nations Integrated Transition Assistance Mission in Sudan (UNITAMS) sitzt der Kommission und ihren sektoralen Untereinheiten vor, die aus Vertretern der Unterzeichner des JPA bestehen. Die Kommission unterstützt die Demobilisierung bzw. das Training von Angehörigen der bewaffneten Gruppen und kann auf Antrag einer der Vertragsparteien Verletzungen des Waffenstillstands untersuchen. Allerdings zählen diejenigen, die an Konflikten beteiligt sind, häufig nicht zu einer der Unterzeichnergruppen.

Neue Spieler in Khartum

Die Konfliktdynamik in Darfur hat erhebliche Auswirkungen auf die nationale Politik Sudans. Hemedtis Aufstieg zum bedeutendsten politischen Unternehmer des Landes erschüttert die hergebrachten Fundamente der Politik in Khartum. Darfur dient ihm gleichermaßen als Einnahmequelle, Rekrutierungsbasis für die RSF wie auch zum Aufbau einer Basis für seine politischen Ambitionen auf nationaler Ebene.

Hemedti agiert dabei sowohl auf der Nachfrage- als auch auf der Angebotsseite von Sicherheit in Darfur. Wenngleich größere Gewaltakte eine Herausforderung für seine Autorität bedeuten, erlauben sie es dem RSF-Führer, sich als Friedensstifter bei tribalen Versöhnungskonferenzen zu präsentieren. Die dort getroffenen Vereinbarungen rühren allerdings nicht an den Wurzeln der Konflikte. Übergriffe seiner eigenen RSF auf Dörfer und Vertriebenenlager bleiben in der Regel ungeahndet, was ein Klima der Straflosigkeit erzeugt. So soll der Vorsitzende des Friedens- und Versöhnungskomitees und Kommandeur der RSF in West-Darfur, Mousa Ambeilo, Ende 2019 selbst einen Angriff gegen die Zivilbevölkerung angeführt haben.

Der Friedensprozess von Juba erlaubte es Hemedti überdies, Allianzen mit seinen früheren Gegnern zu schmieden. Wie die Rebellen traute er den sudanesischen Streitkräften unter der Führung Burhans nicht. Versuchen, die RSF in die reguläre Armee zu integrieren, widersetzt er sich. Hemedti konnte über die Zusammenarbeit mit den bewaffneten Gruppen ein »Gegengewicht zur Transition im Zentrum« und damit zum Einflussbereich der SAF und der zivilen Parteien des FFC aufbauen.

So unterminierte der Friedensprozess von Juba von Anfang an demokratische Prozesse. Die Übergangsregierung sicherte den bewaffneten Gruppen zu, dass ein Übergangsparlament so lange nicht einberufen werde, wie die Verhandlungen liefen. Differenzen innerhalb der FFC blockierten auch nach dem Friedensabschluss die Bildung des Übergangsparlaments, das einen Gegenpol zum Sicherheitssektor hätte bilden können. Das JPA bescherte den Milizen wichtige Regierungspositionen. Der Einfluss, den sie von dort ausüben konnten, ging weit über ihre tatsächliche politische Bedeutung hinaus. So wurden Gebreil Ibrahim, der Führer des JEM, Finanzminister, und Minni Minawi, Führer der SLA-MM, Gouverneur der Region Darfur. Die SLA-MM hatte schon seit 2014 nicht mehr in Sudan gegen die Streitkräfte gekämpft, die JEM seit 2015 nicht mehr.

Mit dem Eintritt von Mitgliedern der bewaffneten Gruppen in das Kabinett von Premierminister Abdalla Hamdok im Februar 2021 bestanden auch die FFC-Parteien auf einer direkten Beteiligung an Regierungsposten, für die sie vorher nur Experten nominiert hatten. Das »politischere Kabinett« geriet jedoch in einen zunehmend offen ausgetragenen Konflikt mit den Repräsentanten des Sicherheitssektors. Die Vertreter der bewaffneten Gruppen agierten dabei als Verbündete des Militärs. Sie erweiterten die politische Basis des Militärs um Unterzeichner der FFC-Erklärung und damit der ursprünglichen Opposition zum Bashir-Regime. Anfang Oktober 2021 spalteten sich 16 bewaffnete Gruppen, angeführt von JEM und SLA-MM, von den FFC als »FFC National Accord« bzw. FFC-2 ab. Kurz darauf organisierten sie eine Sitzblockade in Khartum und forderten die anderen FFC-Parteien auf, die Regierung zu verlassen. Konsequenterweise stellten die bewaffneten Gruppen praktisch die einzigen Minister und Vertreter im Übergangsrat, die nach dem Putsch vom 25. Oktober 2021 ihre Positionen behielten.

Schließlich erschwerten die FFC-2-Vertreter die Vermittlungen des Trilateralen Mechanismus von UNITAMS, AU und der Intergovernmental Authority on Development (IGAD) im Frühjahr und Sommer 2022. Sie bestanden auf einer »inklusiven« Runde, die islamistische Vertreter (und sie selbst) einschloss, während die verbliebenen Vertreter der mittlerweile FFC-Central Committee oder FFC-1 genannten Gruppierungen die Beteiligung von »Pro-Putsch Parteien« ablehnten. Der Konflikt zwischen FFC-1 und FFC-2 bot dem Militär einen Vorwand, das »zivile« Lager für die politische Krise verantwortlich zu machen.

Aktuelle Sicherheitsrisiken

Der Aufstieg von Gewaltunternehmern aus Darfur und die mangelnde Umsetzung des JPA bringen erhebliche Risiken für die Sicherheit und Stabilität in der Region mit sich. Ein nicht vorhandenes staatliches Gewaltmonopol hat Folgen. Erstarkte Selbstverteidigungsgruppen könnten sich zu Rebellengruppen entwickeln – wie bereits vor 20 Jahren. Konflikte zwischen Bauern und nomadischen Rizeigat könnten weiter eskalieren.

Tausende aus Libyen zurückgekehrte Kämpfer der Unterzeichnergruppen stellen ein Risiko für die Bevölkerung in Darfur dar. Häufig wenden sie sich kriminellen Aktivitäten zu. Gleichzeitig rekrutierten die Signatoren des JPA massenhaft neue Mitglieder in Darfur, um ihre Gefolgschaft zu stärken. Allein eine Unterzeichnergruppe gab an, bereits 11.000 neue Kämpfer in Darfur angeworben zu haben. Allerdings haben die Gruppen den Rekruten außer dem Versprechen zukünftiger Posten in den staatlichen Sicherheitskräften kaum etwas zu bieten.

Ein Spannungsfaktor ergibt sich aus der möglicherweise gespaltenen Loyalität der Sicherheitskräfte in Darfur, die offiziell dem Oberkommando von Minni Minawi als Gouverneur von Darfur unterstehen, dessen SLA-MM gleichzeitig für Unsicherheit sorgen.

Überdies haben die bewaffneten Gruppen durch ihre Beteiligung am Putsch in Khartum ein Glaubwürdigkeitsproblem bei ihren Mitgliedern und Unterstützern. Erste Angehörige der Unterzeichnergruppen haben sich bereits von ihren Führern abgewandt und verfolgen eigene Ziele.

Darüber hinaus gewinnt die SLA-AW von Abdel Wahid al-Nur an Zulauf, dessen notorische Ablehnung von Verhandlungen ihm ein Image von Vertrauenswürdigkeit verleiht. Ein Versuch der Sudanesischen Kommunistischen Partei, ihn zu einer politischen Allianz zu bewegen, scheiterte jedoch. Der Waffenstillstand zwischen SLA‑AW und SAF hält derzeit.

Historisch gesehen haben die Konflikte der Peripherie – bis auf seltene Ausnahmen – die Bevölkerung im Zentrum Sudans kaum berührt. Mit der Präsenz der Führer der Darfur-Gruppen und einiger ihrer Kämpfer in Khartum könnte sich das nun ändern. Die Kriminalität soll auch in der Hauptstadt zugenommen haben (die Inflation im dreistelligen Prozentbereich und die wachsende Versorgungskrise tragen ihren Teil dazu bei). Das größte Eskalationspotential hätte eine direkte militärische Konfrontation zwischen den SAF und den RSF. Auch wenn eine offene Auseinandersetzung derzeit unwahrscheinlich ist, stellt sich die Frage, wie lange ihre Führer es schaffen, dass die Kämpfe zwischen den rivalisierenden Sicherheitskräften auf Darfur beschränkt bleiben. Möglich wären auch gewaltsame Konflikte zwischen und mit ihren jeweiligen verbündeten Milizen wie der Tamazuj, einer Unterzeichnergruppe, der Verbindungen zum Militärgeheimdienst nachgesagt werden.

Für Sudans Nachbarstaaten besteht das Risiko, dass bewaffnete Gruppen ihre Grenzregionen weiter als Rückzugsräume nutzen oder sich direkt dortigen Konfliktparteien anschließen. Dies betrifft insbesondere Libyen, wo einige sudanesische Kämpfer weiterhin präsent sind, aber auch Südsudan, Tschad und die Zentralafrikanische Republik (ZAR).

Ansatzpunkte für internationale Friedensförderung

Die internationale Gemeinschaft kann mit der Bearbeitung der Konflikte in Darfur nicht warten, bis es einen neuen Übergangsprozess für das ganze Land gibt. Rivalitäten zwischen Gewaltunternehmern um Einfluss und Zugang zu Patronage und Ressourcen werden ohnehin anhalten.

Die Vereinten Nationen rufen zu Recht internationale Geber dazu auf, Friedensprojekte in Darfur zu unterstützen. Effektive Programme auf lokaler Ebene können unter Umständen einige der Sicherheitsrisiken reduzieren. Denn Darfur ist auch eine Arena für den Machtkampf im Zentrum des Landes.

Deutschland kann diese Bemühungen im Rahmen seiner Unterstützung für den UN Peacebuilding Fund, bei dem es der größte Geber ist, fördern und nach Möglichkeit lokalen zivilgesellschaftlichen Organisationen auch direkt Hilfe leisten.

Für eine effektive Friedensförderung braucht es ein umfassendes und konfliktsensibles Vorgehen, bei dem auf die Bedürfnisse aller Gruppen eingegangen wird, auch auf jene der nomadischen Viehhirten und sesshafter bzw. vertriebener Bauern. Mitglieder von Unterzeichnergruppen, die erst nach Abschluss des JPA rekrutiert wurden, sollten nicht mehr von Unterstützungsangeboten profitieren als Angehörige anderer, auch informeller Gruppen. Bei den Maßnahmen zur Friedensförderung sollten die Gewalt-Hotspots in Darfur priorisiert werden. Denkbar sind Programme zur Berufsförderung, Angebote von Grundversorgungsleistungen wie Bildung und Gesundheit und Maßnahmen zur Stärkung von lokalen Konfliktbearbeitungskomitees. Letztere sollten nicht nur Stammesältere einbeziehen, wie bei den von Hemedti vermittelten Vereinbarungen geschehen, sondern unbedingt auch junge Menschen und Frauen.

Das kurzfristige Ziel dieser Maßnahmen sollte sein, die Eskalation von interpersonalen Auseinandersetzungen in größere Konflikte mit Dutzenden oder gar Hunderten Toten zu verhindern. Solange der Aufbau von verlässlichen und legitimen staatlichen Strukturen und Basisdienstleistungen nur ein Fernziel bleibt, sollte das Hauptaugenmerk –im Rahmen der humanitären Unterstützung – auf der Stärkung der individuellen Resilienz liegen.

Eine intensivere Friedensförderung von Seiten der EU und Deutschlands sollte einhergehen mit einem vertieften diplomatischen Engagement. Die Europäer können sich bei ihren Partnern am Arabischen Golf dafür einsetzen, dass diese einen neuen Übergangsprozess in Sudan unterstützen. Saudi-Arabien und die VAE sind zwar keine Anhänger einer sudanesischen Demokratie, bevorzugen aber Stabilität und Sicherheit in ihrer Nachbarschaft. Dafür bedürfte es einer Fortsetzung der multilateralen Finanzhilfen. Die Spannungen innerhalb des Sicherheitssektors in Darfur und die tiefe wirtschaftliche Krise Sudans bieten Anknüpfungspunkte für einen entsprechenden Dialog. Die Aussetzung internationaler Finanzhilfen schwächt die Junta sichtlich. Im Zentrum des internationalen Drucks sollten somit die Gewaltunternehmer aus Darfur stehen, die demokratischen Prozessen im Wege stehen.