SWP Comment 2023/C 14, 07.03.2023

The agreement signed by the Tigray People’s Liberation Front (TPLF) and the Ethiopian government on 2 November 2022 offers a real chance to end one of the bloodiest wars in the world. The implementation of the agreement is going well so far. However, the peace process has brought into focus the question of a stable distribution of power within Ethiopia and in the Horn of Africa. The government under Prime Minister Abiy Ahmed faces three key challenges. First, it must integrate the TPLF and at the same time disengage from the partnership with Eritrea. Second, it must rebalance the domestic relationship between the main political actors in order to stop the escalating violence in the states of Amhara and Oromia. Finally, it must bring together a society divided and impoverished by war. International partners should support Ethiopia in addressing these challenges with conditional financial assistance and peacebuilding projects.

In January, Federal Foreign Minister Annalena Baerbock and her French counterpart, Catherine Colonna, visited Addis Ababa together. Their message: European partners are willing to intensify their cooperation with the Ethiopian government again if the peace process in Tigray is credible and, above all, if steps are taken to address the massive human rights violations.

Ethiopia’s civil war is the expression of a power struggle within the country’s ruling elite. In 2018, Prime Minister Abiy had surprisingly won an internal vote in the multi-party coalition Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front against the candidate supported by the TPLF. When Abiy formed the new Prosperity Party from the old coalition in 2019, the TPLF, which had dominated the coalition government for 27 years, was left out. The TPLF retreated to Tigray while Abiy scaled back its influence within the government and security apparatus and pursued a political and economic reform agenda.

However, the centralist course of Abiy’s government ran counter to demands for greater ethnic self-determination and political participation from communities across the country who saw their time had come after the TPLF had been set back. The 2018 transfer of power took place after years of protests in the states of Amhara and Oromia against Tigray’s dominance in Ethiopia. However, the differences between the government and the TPLF intensified the most, and in early November 2020, these differences escalated into an armed conflict.

The war was not limited to Tigray; therefore, neither can the peace process be. In Ethiopia’s most populous states, Oromia and Amhara, ethno-nationalist forces have gained ground in recent years, fighting partly against the state and also against each other.

Abiy’s power base is crumbling as a result of these fault lines, and no alternative centre of power has emerged. At stake is the stability – and ultimately even the unity – of the Ethiopian state. An optimistic perspective, however, is that the peace process also offers an opportunity to involve more communities, strengthen civil society and renegotiate the distribution of power between the centre and ethnically defined federal states that has preoccupied Ethiopia for decades.

Stopping the fighting helps Abiy to remain in power

The “agreement for a lasting peace through a permanent cessation of hostilities”, which the TPLF and the Ethiopian government signed in Pretoria, South Africa, and which was mediated by the African Union (AU), came as quite a surprise. A ceasefire lasting about five months in the first half of 2022 had brought no progress in negotiations. The fighting, which had flared up again at the end of August, was marked by a particular degree of cruelty and a massive deployment of troops. Reports speak of up to one million fighters deployed by all sides. In a joint offensive, Eritrean troops and the Ethiopian National Defence Forces (ENDF) captured strategically important towns in Tigray and were close to the regional capital, Mekelle. The TPLF was sceptical about the AU as a credible mediator, which had delayed the start of peace talks.

In light of the military situation, the Ethiopian government’s rationale in particular requires explanation. Its opponent, the Tigray Defence Forces (TDF), had already driven the Ethiopian armed forces out of Tigray in guerrilla actions in 2021 and then advanced into Amhara and Afar. However, the TDF did not manage to reach Addis Ababa or the supply routes between the economic centre of the country and the port in Djibouti. In autumn 2022, the TDF also ran out of supplies and ammunition.

For both sides, the war was associated with enormous costs. Estimates put the civilian death toll in Tigray alone at 518,000 at the end of 2022. Civilian casualties in Afar and Amhara and presumably hundreds of thousands of fallen fighters need to be added to this count. A total of 600,000–800,000 fatalities also corresponds with the order of magnitude cited by high-ranking representatives of the European Union (EU), the United States and the AU. Thus, about one-tenth of Tigray’s pre-war population may have lost their lives in the war, mainly due to the lack of medical care and malnutrition. The government blocked humanitarian access for months and cut off Tigray’s population from electricity, telecommunications and banking services.

Abiy probably agreed to the cessation of hostilities because it helps to secure his own power. A complete military conquest of Tigray would probably have meant that the government would have had to concentrate its armed forces in Tigray permanently in order to prevent possible guerrilla actions. The high military expenditure was a burden on Ethiopia’s national budget anyway. It would have become more difficult for Abiy to finance public investments, which have driven economic growth in the last decade and provided opportunities for patronage.

A permanent troop concentration in Tigray would also have prevented the government from deploying more military to the other conflict areas in the country. Moreover, this scenario would have further increased Abiy’s dependence on Eritrea, which had deployed a significant part of its forces against the TDF.

After all, a military end to the war would have exposed the government to further international pressure. Although it had support for its course from the Trump administration and AU Commission Chair Moussa Faki Mahamat at the beginning of the war, this changed later. The United States suspended trade privileges under the African Growth and Opportunity Act on 1 January 2022, which hit Ethiopia’s textile sector particularly hard. Calls for further sanctions intensified in the US Congress. In the region, Kenya campaigned for a peaceful solution to the war. After AU Special Envoy Olusegun Obasanjo failed to make progress, the AU expanded the mediation panel to include Uhuru Kenyatta, Kenya’s ex-president, and Phumzile Mlambo-Ngcuka, a former vice-president of South Africa.

The agreement is working – so far

The core of the agreement consists of a deal: The TPLF has committed to the complete disarmament, demobilisation and reintegration of the TDF into civilian life or into regular Tigray security forces and to the peaceful transfer of control to the police and armed forces of the central government. In return, the TPLF is to be removed from the Ethiopian terror list, humanitarian deliveries and basic services for the population in Tigray are to be restored and non-federal troops are to withdraw.

The most important goal of the agreement was achieved very quickly: an end to the fighting between the TDF and the ENDF. Both forces withdrew from the front lines. For most people in northern Ethiopia, the situation improved. Ninety per cent of Tigray’s population is dependent on food assistance – a large proportion of them now have access to aid again. Many towns were reconnected to the electricity grid in December. Banks reopened, telecommunications and internet connections were restored. Ethiopian Airlines resumed direct flights between Mekelle and Addis Ababa. But the quality of infrastructure is often still weak, and some areas remain barely accessible to humanitarian agencies, especially those off of major roads and on the border with Eritrea. There are 2.3 million children out of school in Tigray alone, more than half of them for more than two years. Reconstruction will take a long time.

Close partnership with Eritrea

A sticking point in the peace process remains how to deal with those armed actors who were not present at the peace negotiations, primarily Eritrea and groups from Amhara.

For Abiy, Eritrean President Isaias Afwerki was an important ally in his power struggle against the TPLF. Isaias has harboured deep hostility towards the TPLF ever since the border war over the town of Badme in northern Tigray (1998–2000). Although the Ethiopian government occupied the territory awarded to Eritrea by an international border commission after the war, Eritrea became increasingly isolated internationally. When it became known that the government in Asmara was supporting Al‑Shabaab in Somalia, the United Nations (UN) Security Council, at Ethiopia’s instigation, imposed sanctions and an arms embargo on Eritrea in 2009. The alleged threat posed by the TPLF – Ethiopia’s ruling party at the time – was used by Isaias to justify the introduction of indefinite military and labour service, which conscripts Eritrean men and women alike.

The July 2018 agreement between Eritrea and Ethiopia, which earned Abiy the Nobel Peace Prize a year later, brought little lasting progress in the border region. Nevertheless, it strengthened security and intelligence cooperation between the two governments and led to the lifting of UN sanctions. As relations between the TPLF and Abiy deteriorated, the peace agreement turned into a war pact. Months before the war began, Abiy moved military forces to Tigray. Eritrea organised training for 60,000 troops from Amhara state (according to the federal constitution, Ethiopian states have their own security forces).

Isaias accordingly views the peace process between the TPLF and the Ethiopian government with great scepticism. Even though Eritrean troop movements from some Tigray towns were reported as withdrawing in January, Eritrean military units are arguably still present in some areas of Tigray, in addition to special forces from other Ethiopian federal states, especially from Amhara. Eritrean and Amharic troops are blamed for attacks on civilians, including sexual violence, kidnapping and looting. Between the beginning of November and the end of December 2022 alone, several thousand people are said to have been killed.

In contrast, the senior military commanders of the two conflict parties had agreed at a follow-up meeting 10 days after the Pretoria agreement in Nairobi that all non-ENDF troops should withdraw “concurrently” with the disarmament of the TDF. To monitor compliance with the agreement, the AU set up a monitoring and verification mechanism led by Major General Stephan Radina from Kenya. This began its work at the end of December and confirmed on 10 January 2023 that the TDF had handed over most of its heavy weapons to the ENDF, including tanks and artillery. However, the AU team has not yet reported the withdrawal of non-ENDF troops from Tigray.

Domestic tensions

The ceasefire agreement offers indications for the peace process going forward, but it does not contain a comprehensive settlement of longer-term conflicts. Abiy’s challenge is to make concessions to the TPLF in the peace process without putting too much strain on his other domestic alliances.

First, there is the future role of the TPLF in Ethiopian politics. The agreement foresees the formation of an inclusive interim administration for Tigray after the delisting of the TPLF as a terrorist organisation. It is considered likely that the TPLF will achieve a broad majority in the as of yet unscheduled elections for the regional parliament and for the representation of Tigray in the Ethiopian parliament. The question is whether the TPLF will allow itself to be integrated into Abiy’s government, whether it will withdraw to an opposition role or whether it will allow itself to be permanently reduced to a purely regional party. At the same time, the TPLF must also strive for a more open and inclusive style of government in Tigray itself, which opposition parties there are already calling for.

Abiy is encountering scepticism from Amhara about the peace process with the TPLF. Amhara were themselves victims of mass atrocities committed by the TDF, including sexual violence and looting of civilian infrastructure. Amharic leaders have therefore advocated for accountability of the TDF’s abuses and remain cautious about the possible involvement of the TPLF in the federal government.

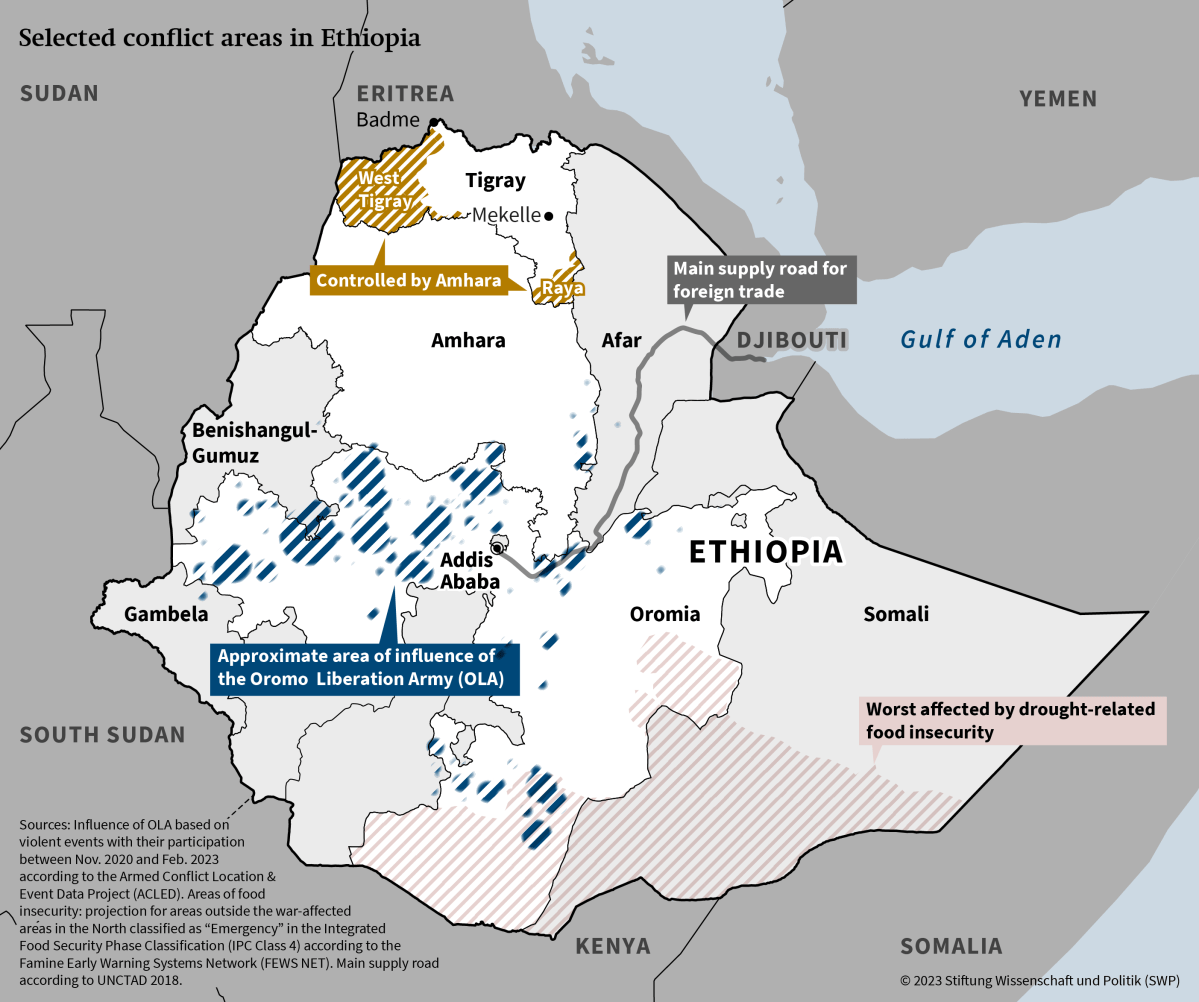

Abiy will also have to perform a balancing act with regard to areas in West and South Tigray, which Amharic units occupied together with the ENDF at the beginning of the war (see map). In doing so, they displaced a large portion of the Tigrinya population in a campaign that a comprehensive report by Human Rights Watch and Amnesty International described as ethnic cleansing. The Amharic side points out that the TPLF had annexed the areas to the state of Tigray in the early 1990s and in turn displaced Amharic residents. The ceasefire agreement only stipulates that the affiliation of these areas is to be settled within the framework of the constitution. The Ethiopian government is likely to try to delay a final decision on the status of the disputed areas as long as possible in order to avoid having to choose between the peace partner TPLF and allies from Amhara.

Finally, the government has been trying since mid-2022 to curb the influence of irregular Amharic militias, the Fano, with whom it had cooperated during the war. They are accused of massive human rights violations. At one point numbering several tens of thousands, the Fano threaten the government’s monopoly on the use of violence. They are also active in Oromia.

Escalation in Oromia

Potentially the most explosive situation for Abiy and Ethiopia’s stability is no longer the conflict in Tigray, but conflicts in Oromia and tensions between Oromos and Amhara. The peace process with the TPLF could have both positive and negative effects on the government’s handling of these conflicts. The root cause is ultimately the same, namely the distribution of power between regions and the centre.

Although they are the largest ethnic group in the country, accounting for about one-third of the population, Oromos have never had a leading role in Ethiopia’s history. Large parts of today’s Oromia state only became part of the Ethiopian empire in the second half of the 19th century.

Abiy himself comes from Oromia, where he worked in the regional government. However, many young people who were drivers of the pre-2018 reform protests see Abiy’s unitarism as a return to accommodation with Amharic-style centralism.

Operating at the end of Oromia’s nationalist spectrum is the Oromo Liberation Army (OLA), an armed group that split from the decades-old Oromo Liberation Front (OLF) in 2018. The OLF signed a peace agreement with Abiy’s government in 2018 that the OLA subsequently rejected. In 2021, the OLA allied itself with the TPLF. After various phases of ups and downs, violence escalated again in November 2022, with clashes between the OLA and Fano militias and regular ENDF units, in addition to attacks on civilian infrastructure. Oromos are concerned that the Fano could occupy land that they consider Amharic, just as they did in Tigray. Land conflicts between Oromos and Amhara are thus politicised by armed groups from both sides. Hundreds of thousands of people have already fled from Oromia to Amhara.

The violence in Oromia is different from the conflict with the TPLF, but still serious. The OLA is probably too small, fragmented and ill-equipped to conquer larger cities or even Addis Ababa, even though it sometimes fights up to 25 kilometres from the capital (see map). The larger consequence of their actions is the climate of insecurity in an economically important region of the country. The German ambassador to Ethiopia, for example, has already expressed his concerns about attacks on investors in Oromia. Ethiopia’s main supply links with the port of Djibouti also run through Oromia.

If the conflict between armed groups of Amhara and Oromia escalates, this could have serious consequences for the unity and governability of Ethiopia. At present, this scenario still seems unlikely, not least because the political actors in both states are much more heterogeneous than in Tigray.

However, the peace process in the north could also serve as a model for Oromia. Around 80 members of parliament from Abiy’s party in Oromia have already called on him to enter into peace negotiations with the OLA. The government has so far rejected negotiations, citing the fragmented leadership structure of the OLA, which – like the TPLF – is listed as a terrorist group. More recently, however, Abiy has shown himself to be more open to negotiations.

Holding the country together

The armed conflicts are being fuelled by a polarised society and an economy in crisis. Although Abiy’s government is not currently in danger of being overthrown by an insurgency or voted out in elections, it needs to consolidate its position and unite society.

Politicians and other public actors have exacerbated ethnic polarisation during the war. Prime Minister Abiy himself referred to the TPLF in July 2021 as a “weed” and a “cancer” that needed to be eradicated. While the government stressed that it distinguished between the people of Tigray and the TPLF, there were dehumanising statements on social media towards the people of Tigray in general, as Alice Wairimu Nderitu, the UN Special Adviser on the Prevention of Genocide, warned in October 2022. From the perspective of many people in Tigray, Abiy’s government stands for genocide against Tigray.

One answer to the polarisation in society can possibly be provided by the national dialogue that the government initiated with the establishment of a commission in December 2021. For this to be effective, opposition forces – not least the TPLF and parties from Oromia – would have to participate. So far, many perceive the process as being too one-sided and dominated by the government. In addition, the government would have to stop restricting access to media. If the national dialogue became more inclusive and independent – possibly also thanks to German support for a multi-track dialogue that has been ongoing for some time – it could provide an important platform to address fundamental social and political issues.

Looking at recent Ethiopian history, conflict researcher Semir Yusuf argues that neither protest movements nor violent resistance have led to Ethiopia’s democratic transformation. Instead, what is needed for genuine democratisation is greater independence of institutions and stronger party structures.

Last but not least, Ethiopia’s economy and public finances have suffered enormously. The government estimates that the financial need for reconstruction in the war-torn areas in Tigray, Afar and Amhara is around US$ 20 billion. At the same time, the national budget is running a high deficit due to elevated military spending and an economic downturn. If access to financial resources continues to tighten, it is likely to become more difficult for the government to co-opt key elites. With currency reserves lower than one month’s external payment obligations, the rating agency Fitch has already warned of an increased credit default risk for Ethiopia.

In addition to the war, the economy is still suffering from the aftermath of the Covid-19 pandemic and the increase in fertiliser and energy prices in the wake of Russia’s war of aggression against Ukraine.

The population is feeling the consequences. The annual inflation rate was 33.9 per cent in December 2022 – the third highest in Africa. Due to the armed conflicts and a regional drought due to the failure of five rainy seasons in a row to materialise, 28.6 million people have become dependent on humanitarian aid.

The government is therefore urgently seeking a debt adjustment programme and financial support from the International Monetary Fund (IMF). The IMF had postponed such talks due to the renewed outbreak of fighting in 2022.

European support needs prudence

Baerbock and Colonna also placed their visit to Ethiopia in the current geopolitical context. Standing in front of sacks of wheat donated by Ukraine and financed by the two governments, the German Foreign Minister justified the aid with the aim of “not letting the people of Ethiopia also become victims of Russia’s war of aggression”.

This narrative has not caught on in Ethiopia, whose relations with Russia and China have become even closer since the start of the Tigray war. Both partners held a protective hand over Ethiopia’s government in the UN Security Council. China is the largest source of foreign investment in Ethiopia.

Instead, Baerbock’s statement attests to the risk of ignoring the specific context of the country, Africa’s second-largest by population, in favour of a pro-government narrative by focusing on the geopolitical competition for influence. In addition to the climate change-induced drought, millions of people in Ethiopia are food-insecure because of the war at home and the previous humanitarian blockade by Abiy’s government. In February, Abiy even launched wheat exports to bring in much-needed foreign currency.

An uncritical engagement by Europe to recover ground from its geopolitical rivals Russia and China could be counterproductive. It was not least the excessive international enthusiasm at the beginning of Abiy’s reform course that encouraged the prime minister to follow his uncompromising course towards the TPLF.

The Tigray war did not lead the German government to put its preferred partnership with the government of Ethiopia on ice. At the end of 2020, it suspended the pledged reform financing but maintained Ethiopia’s status as a reform partner country of German development cooperation. Chancellor Angela Merkel promoted German investment at her Africa Summit in August 2021, which Abiy also attended. It was not until January 2023 – in the course of the new Africa Strategy of the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) – that Development Minister Svenja Schulze announced that the reform partnerships would be phased out as an instrument.

At the end of December 2022, the EU member states spelt out their conditions for a gradual resumption of budget support, which was also suspended by the EU. These are 1) progress in implementing the ceasefire agreement, 2) unimpeded humanitarian access and 3) addressing the massive human rights violations. In particular, there has been progress in the first two areas, such as disarming the TDF and delivering aid to large parts of Tigray. In early February 2023, Abiy met TPLF representatives in person for the first time since the war began.

The EU has not publicly clarified what exactly the condition for accountability entails. It is true that the Ethiopian government rejects the International Commission of Human Rights Experts for Ethiopia, which the UN Human Rights Council established at the end of 2021. However, the Ethiopian Human Rights Commission continues to work with the Office of the UN High Commissioner for Human Rights on the issue of accountability. In addition, the Ethiopian Ministry of Justice published a green paper on transitional justice.

Germany and its European partners should do what they can to support the peace process, which is rightly driven primarily by the Ethiopian parties to the conflict. Concrete projects for stabilisation and peacebuilding are important for this. However, Germany should also work to ensure that the media, civil society and academia in Ethiopia are given greater freedom. Transitional justice and reconciliation should remain on the agenda without prescribing specific mechanisms. In any case, the German government should also continue its support for the Ethiopian Human Rights Commission and the Election Commission.

In the course of their gradual normalisation of relations with Ethiopia, Germany and its European partners should pay closer attention to the root causes of the violence, not only in Tigray but also in Oromia and Amhara. For this, they do not need to change the conditions they have already set, but they need to focus more on transparency, population orientation, broad inclusivity and government accountability. This is especially true for reconstruction aid and for the modalities of a new IMF programme and debt reduction under the G20 Common Framework. A new government palace and housing complex in Addis Ababa, whose total cost is almost equal to the entire national budget, albeit financed from private and Arab sources, sends the wrong signal here.

If Ethiopia wants to achieve sustainable peace and stability, it needs a more inclusive political system. The peace process with the TPLF and its critical-constructive support from international partners can be the starting point for corresponding long-term progress.