Erschienen in: Internationale Politik Spezial 5/2022, 29. August 2022.

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat eine lebhafte Debatte über die Prioritäten deutscher Außen- und Sicherheitspolitik ausgelöst. Die Bundesregierung spricht von einer Zeitenwende und meint damit insbesondere die Erhöhung der Verteidigungsausgaben und Waffenlieferungen an die Ukraine. Doch was bedeuten diese Veränderungen für das deutsche Engagement in anderen Krisen und Konflikten auf der Welt, zumal mit Mitteln der zivilen Konfliktbearbeitung?

Zumindest kurzfristig saugen der Krieg in der Ukraine und seine Folgen einen erheblichen Teil der außenpolitischen Aufmerksamkeit für die Bearbeitung von Krisen und Konflikten auf. Der Krieg prägt auch den Blick auf andere Weltregionen, insbesondere dort, wo Russland und seine Söldnertruppe Wagner unterwegs sind, etwa in Afrika. Die notwendigen Bemühungen um eine Stärkung der eigenen militärischen Fähigkeiten zur Landes- und Bündnisverteidigung könnten das Engagement für die Konfliktbearbeitung außerhalb Europas in den Hintergrund drängen.

Ohnehin steckt die Politik der Stabilisierung von fragilen Kontexten in einer Glaubwürdigkeitskrise. In Afghanistan haben zwei Jahrzehnte internationaler und afghanischer Bemühungen nicht genügt, um legitime und effektive staatliche Strukturen aufzubauen, die den Taliban gewachsen gewesen wären. Und auch Mali ist nicht gerade ein Nachweis für die Effektivität von internationaler Unterstützung für Sicherheit und Entwicklung – nach zwei Putschen, Massakern an der Zivilbevölkerung, der Einladung russischer Söldner und einem weitgehenden Rückzug des Staates angesichts der Bedrohung durch extremistische Gruppen sogar ganz gewiss nicht. Die deutsche Öffentlichkeit hört selten von Erfolgen ziviler Konfliktbearbeitung, aber umso mehr vom krachenden Scheitern überambitionierter Interventionen.

Die Bundesregierung hat sich vorgenommen, eine Nationale Sicherheitsstrategie vorzulegen. Dieser Prozess bietet eine gute Gelegenheit, die Bedeutung und Wirksamkeit von ziviler Konfliktbearbeitung im Rahmen eines vernetzten Ansatzes herauszuarbeiten. Deutschland hat gute Voraussetzungen, seine Führungsrolle in diesem Bereich weiter auszubauen.

Statt sich in ideologischen Grabenkämpfen über das Verhältnis ziviler zu militärischen Mitteln in der deutschen Außenpolitik aufzureiben, sollten staatliche und nichtstaatliche Protagonisten die Aufmerksamkeit für den Krieg gegen die Ukraine und die Aufarbeitung des Afghanistan-Einsatzes nutzen, um ihr Engagement für zivile Konfliktbearbeitung zu vertiefen. Dafür sollten Bundestag, Regierung und Zivilgesellschaft die Ziele und Schwerpunktsetzung klären, Gewissheiten in der Analyse von Krieg und Frieden hinterfragen, Ressourcen und Instrumente schärfen sowie konkrete Ansatzpunkte für glaubhafte Strategien entwickeln.

Schwerpunkte setzen

Es gibt heute mehr bewaffnete Konflikte als je zuvor seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Nach Berechnung der Vereinten Nationen lebt ein Viertel der Menschheit in Gegenden, die von Konflikten betroffen sind. Die Auswirkungen dieser Konflikte sind erheblich. In diesem Jahr waren schon vor der russischen Invasion in der Ukraine 274 Millionen Menschen auf humanitäre Unterstützung angewiesen, ein Rekordwert. Die Covid-19-Pandemie hat einen Vorgeschmack darauf geliefert, wie verheerend sich die immer bedrohlicher werdende Klimakrise auf die Stabilität von Staaten und Gesellschaften auswirken dürfte. Die Krise des Multilateralismus und die Fragmentierung der internationalen Ordnung verhindern oft ein abgestimmtes internationales Handeln.

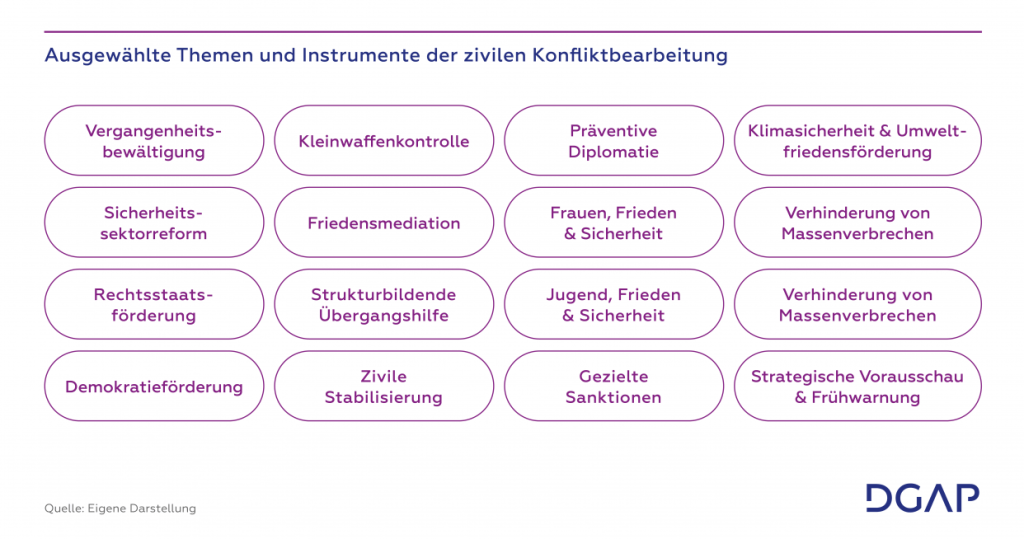

Angesichts rapide steigender Bedürfnisse sehen sich Geberländer in wachsendem Maße dazu gezwungen, auszuwählen. Schwerpunktsetzung in der zivilen Konfliktbearbeitung ist nicht nur eine Frage von finanziellen Ressourcen, sondern auch von Personal, Expertise, politischer Aufmerksamkeit und Partnern – Ressourcen, die sich nicht so leicht aufstocken lassen wie ein Haushalt. Mit ziviler Konfliktbearbeitung sind etwa Dialogprozesse zwischen verfeindeten Gruppen, der Einsatz mobiler Gerichte oder der Aufbau legitimer öffentlicher Strukturen auf lokaler Ebene nach dem Abzug bewaffneter Gruppen gemeint.

Wenn man die Ziele für Friedenspolitik zu stark moralisch und historisch auflädt – ein Fehler, der in Deutschland gern begangen wird –, dann macht man es sich mit der Schwerpunktsetzung im Zweifel unnötig schwer. Zwar ist es grundsätzlich richtig, sich an hohen ethischen Maßstäben messen lassen zu wollen. Doch sollte darüber nicht der nüchterne strategische Wert von Konfliktbearbeitung vergessen werden.

Zudem gilt es immer wieder, die eigene Rolle zu hinterfragen: Hat man möglicherweise selbst zur Fragilität beigetragen? Entschiedene EU-Sanktionen gegen Russland hätten russischen Kriegsverbrechen in Syrien frühzeitig Einhalt gebieten können, deren Muster sich jetzt in der Ukraine wiederholt. In anderen Krisen wiederum sollte ein Land wie Deutschland sich bewusst machen, inwieweit es selbst die Konflikte verschärft hat – als Rüstungsexporteur oder als Emittent von Treibhausgasen.

In weiter Ferne, so nah

Die 2017 vom Bundeskabinett beschlossenen Leitlinien „Krisen verhindern, Konflikte bewältigen, Frieden fördern“ nennen Anhaltspunkte zur eigenen Schwerpunktsetzung: „die unmittelbare Bedrohung für Frieden und Sicherheit, die Betroffenheit Deutschlands und Europas, die Erwartung an Deutschland zu handeln sowie unsere Fähigkeit, vor Ort einen Mehrwert zu leisten“. Diese Kriterien müssen mit Leben gefüllt werden.

Inwiefern Deutschland und Europa durch Kriege betroffen sind, deren zerstörerische Wirkung nur in den Nachrichtenbildern erlebbar wird, ist nicht immer so leicht nachzuvollziehen wie im Fall der Ukraine. Hier sind es die ukrainischen Familien in den Zügen der Deutschen Bahn, die steigenden Preise an der Zapfsäule oder fehlendes Sonnenblumenöl in den Geschäften, die den Menschen deutlich machen, dass es hier (auch) um ihre Belange geht. Und kommt nicht eine Art unterschwelliger Rassismus zum Vorschein, wenn man von „Städten und Menschen“ spricht, „die so aussehen wie wir“?

Umso wichtiger ist es, die Relevanz und die Wechselwirkungen scheinbar ferner Krisen so konkret und spezifisch wie möglich aufzuzeigen. Angst ist dabei ein schlechter Berater. Angst vor Terrorismus, Angst vor organisierter Kriminalität, Angst vor Geflüchteten führen zu Erpressbarkeit, zu faulen Deals mit problematischen Regimen und zu falschen oder zumindest nicht nachhaltigen Antworten. Besser ist es, herauszustellen, wie stark Deutschland und Europa von einer vernetzten und offenen Ordnung profitieren.

Oft würde es schon genügen, aus den ernüchternden Erfahrungen, liberale Friedensordnungen zu fördern, die richtigen Schlüsse zu ziehen. Denn das würde dazu führen, dass man sich stärker an – progressiven – Interessen orientierte als an überschießenden normativen Zielen. Realistische Ziele sollten darauf ausgerichtet sein, eskalierende Entwicklungen mittels politischem Druck frühzeitig abzubremsen, die Folgen von Unrecht und Gewalt abzufedern (etwa durch den Kampf gegen Straflosigkeit) und da, wo es möglich ist, eine Konflikttransformation, also tiefe Reformprozesse von Gesellschaft, Politik und Wirtschaft, zu unterstützen. Die Situation durch eigenes Handeln oder Unterlassen nicht noch weiter zu verschlimmern, kann manchmal schon das Wichtigste sein.

Gewissheiten hinterfragen

Realistische Ziele sollten auf einer klaren Konfliktanalyse basieren. Die breitere Auseinandersetzung mit Gewaltprozessen anhand der russischen Invasion in der Ukraine kann helfen, verbreitete Gewissheiten zu hinterfragen, die auch in innerstaatlichen Konflikten eine Rolle spielen.

Für viele kam der russische Angriff überraschend, obwohl es zuvor zahlreiche Warnungen und detaillierte Hinweise etwa der amerikanischen Nachrichtendienste gegeben hatte. Während der russische Truppenaufmarsch sich über Monate vor den Augen der Welt hinzog, schien die Vorstellung eines breit angelegten Angriffs gegen einen souveränen Staat aus der Zeit gefallen – und angesichts der drohenden Wirtschaftssanktionen und Russlands ohnehin bereits bestehendem Einfluss in der Ostukraine auch nicht rational. Eine Herausforderung war es also, den passenden Maßstab dafür zu finden, was Russlands Führung antrieb. Die toxische Männlichkeit des abgeschotteten Herrscherzirkels um Putin und dessen imperiale Fantasien waren möglicherweise wichtiger als eine kühle Kalkulation der Kosten für Staat und Bevölkerung.

Auch der Verlauf des russischen Angriffskriegs gibt Anlass, manche Gewissheiten zu hinterfragen. Die langsamen militärischen Fortschritte der russischen Streitkräfte trotz ihrer zahlenmäßigen Überlegenheit gegenüber der Ukraine unterstreichen, dass kriegerische Auseinandersetzungen ausgesprochen dynamische Prozesse sind, die keinem mechanischen Schema folgen.

Analysten und Nachrichtendienstmitarbeiter sollten stärker als bislang in Szenarien denken, über die Bedingungen für mögliche Zukünfte sprechen und dabei ihre Annahmen und die damit verbundene Unsicherheit offenlegen. Sie sollten auf Kipppunkte, strukturelle Faktoren und mögliche Entscheidungspfade hinweisen, die das umreißen, was Soziologen einen Raum der Möglichkeiten nennen. Konkrete Ansatzpunkte für Veränderungen helfen, präventiv zu agieren, um Bedrohungen abzuwenden. Die politischen Empfänger sollten solche Szenarien einfordern, statt nur zu fragen, wer gewinnen und verlieren wird.

Umgekehrt können Erfahrungen der zivilen Konfliktbearbeitung aus anderen Krisenherden auch für den Krieg in der Ukraine relevant sein. Wenn es etwa um die Mechanismen der Konfliktbeendigung geht, so haben die Vertreterinnen und Vertreter deutscher Mediationsorganisationen darauf hingewiesen, was bei Verhandlungen in der Ukraine aus ihrer Sicht wichtig ist. So sollten Drittparteien in „hocheskalierten Konflikten“ zunächst nicht auf inhaltliche Kompromisse drängen, sondern eher anbieten, einen klaren Verhandlungsprozess zu strukturieren. Zudem gilt, dass der Erfolg von Verhandlungen eine Frage von Zeitpunkt und Bedingungen wie dem Vorhandensein einer (auch nur vermeintlich) guten Alternative zu einer Einigung sind.

Wissen, was wirkt

Ein zentraler Bestandteil der von Bundeskanzler Olaf Scholz ausgerufenen Zeitenwende ist die dauerhafte Erhöhung der Verteidigungsausgaben. Wer aus dieser Steigerung militärischer Fähigkeiten einen neuen Führungsanspruch Deutschlands für das internationale Krisenmanagement ableitet, kann dies erst recht für die zivile Konfliktbearbeitung tun.

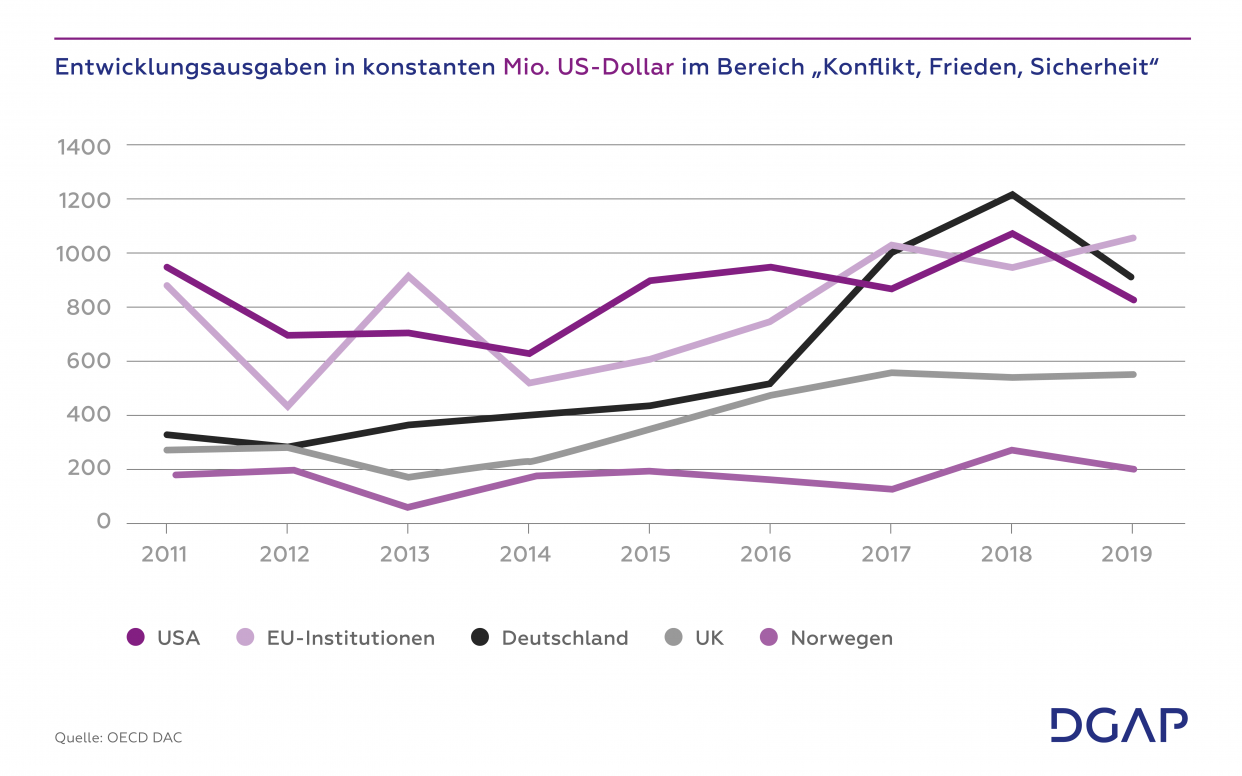

Deutschland ist hier seit 2017 der größte Geber. Laut Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) gab die Bundesregierung 2020 über 666 Millionen Dollar für „zivile Friedensförderung, Konfliktprävention und Konfliktbeilegung“ aus – mehr als ein Viertel aller Geber in diesem Bereich. Damit liegt Deutschland weltweit auf dem Spitzenplatz, vor der EU, den USA und Großbritannien. Damit das so bleibt, müsste der Bundestag vor allem die mit dem Ende des dortigen Einsatzes entfallenden Mittel des Stabilitätspakts für Af- ghanistan (170 Millionen Euro im Jahr 2021) kompensieren und Sparpläne der Bundesregierung, den Haushalt des Auswärtigen Amts in den kommenden fünf Jahren um über ein Viertel zu kürzen, stoppen.

Helfen könnte bei den Haushaltsverhandlungen eine systematische und übergreifende Analyse des deutschen Engagements für zivile Konfliktbearbeitung. Bislang gibt es solche Auswertungen nur vereinzelt, da sie in der Regel auf Projekt- und Programmebene stattfinden. Im Frühjahr 2022 erschien die erste ressortübergreifende Evaluation des Engagements von AA und BMZ zur Stabilisierung des Irak von 2014 bis 2019. Weitere sollen folgen, insbesondere für das Engagement in Afghanistan. In beiden Fällen erfolgt die externe Begutachtung allerdings für den zivilen Bereich getrennt vom militärischen Einsatz, obwohl sich Deutschland gerade hier auf die Fahnen geschrieben hatte, dass zivile und militärische Mittel im Rahmen des vernetzten Ansatzes zusammenwirken sollten.

Die Irak-Evaluation kam zu dem Ergebnis, dass die beiden Ressorts „einen signifikanten Beitrag zur Bearbeitung der Krise“ leisten konnten. Ein wichtiger Gradmesser war, dass es auch aufgrund des deutschen Engagements gelang, die Bedingungen für eine Rückkehr von fast 75 Prozent der Binnenvertriebenen zu schaffen, die vor dem IS und den Kämpfen geflohen waren. Neben stabilisierenden Maßnahmen im engeren Sinne kamen insbesondere humanitäre Hilfe und strukturbildende Übergangshilfe zum Einsatz – und das in einem Umfang von insgesamt 2,1 Milliarden Euro im Betrachtungszeitraum 2014 bis 2019.

Dass zivile Konfliktbearbeitung in fragilen Kontexten oft mit einem erheblichen Risiko des Scheiterns einhergeht, liegt auf der Hand. Einige der Gründe für mangelnde Wirksamkeit liegen in der Konfliktdynamik begründet und können von der Bundesregierung nicht beeinflusst werden. Ihre eigenen Mechanismen kann sie jedoch verbessern. Dazu gehört zum einen, schnell und flexibel zu reagieren, wenn eine Krise sich zuspitzt oder sich Möglichkeiten des Wandels auftun. Dazu gehört zum anderen, auch in verzwickten Konflikten so zu handeln, dass man anschlussfähig an längerfristige Entwicklungszusammenarbeit bleibt.

Wenige Tage nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, um ein positives Beispiel zu nennen, begann das Auswärtige Amt bereits damit, erste Treibstofflieferungen an die Ukraine zu organisieren. In anderen Situationen ging es nicht so schnell. So war der Großteil der Stabilisierungsmaßnahmen zur Unterstützung des demokratischen Übergangsprozesses im Sudan auch zwei Jahre nach dessen Beginn noch nicht eingetroffen – dann kam es zum Putsch im Oktober 2021.

Besonders nachhaltig ist die Friedensförderung für gewöhnlich, wenn lokale Partner sie tragen. Doch schwache Regierungen sind oft überfordert, wenn es darum geht, eine Vielzahl von internationalen Akteuren zu koordinieren, von denen jeder seine eigenen Finanzierungs- und Unterstützungsmechanismen mitbringt. Ein gemeinsamer, multilateraler Mechanismus kann hier helfen.

Schließlich braucht es genügend Personal an deutschen Auslandsvertretungen und in Stabilisierungsprojekten, um einen regelmäßigen Dialog mit den politisch Handelnden jenseits der Regierung zu führen, um sich mit internationalen Partnern abzusprechen und um analytisch abgesichertes Wissen an die Entscheidungsebene der eigenen Behörden zu liefern. Im Koalitionsvertrag hat sich die Ampelregierung dazu verpflichtet, das Auswärtige Amt ausreichend auszustatten und zivile Planziele für die schnelle Bereitstellung von Personal zu definieren.

Strategiefähiger werden

Um alle Elemente zusammenzubringen, müssen die Handelnden strategiefähiger werden. Strategiefähigkeit heißt, die eigenen Annahmen zu reflektieren, Ansatzpunkte für eigenes Handeln zu identifizieren und dieses bei Bedarf flexibel anzupassen. Ebenso wie wir darüber diskutieren, wie einzelne Waffensysteme bestimmte Fähigkeiten der ukrainischen Streitkräfte stärken, gilt es aufzuzeigen, wie genau die vielen zivilen Einzelmaßnahmen Deutschlands und seiner Partner sich zu einem kohärenten Ansatz in der Konfliktbearbeitung fügen.

Klingt selbstverständlich? Das sollte es für den größten Geber in Sachen zivile Konfliktbearbeitung sein, ist es in der Praxis aber nicht. Weder im Irak noch in Mali hat die Bundesregierung eine gemeinsame, ressortübergreifende Länderstrategie. Das Ressortprinzip führt oft zu Konkurrenz um Sichtbarkeit und Ressourcen zwischen Ministerien, befeuert von der jeweiligen politischen Spitze.

Gleichwohl gibt es Fortschritte in der Ressortkoordination. Die „gemeinsame Analyse und abgestimmte Planung“ sind ein Abstimmungsprozess von AA und BMZ für Länder, in denen beide mit Projekten tätig sind. Hier wird nach konkreten Ansatzpunkten Deutschlands oder der Wirkungs- und Interventionslogik von Projekten gefragt. Allerdings ist ein gemeinsamer Vermerk noch keine Länderstrategie. Wichtig wäre es, für einen mehrjährigen Zeitraum zentrale Annahmen, angepasste Ziele, Wechselwirkungen, Synergien und mögliche rote Linien aufzuzeigen. Eine belastbare Strategie sollte Ansätze nicht nur für ein Best-case-Szenario, sondern für verschiedene Entwicklungsmöglichkeiten bereithalten. Rückschläge sind in Übergangsprozessen der Normalfall.

Solche Strategien auszuarbeiten, ist aufwendig und daher erstmal nur für wenige Schwerpunktländer zu leisten. Neben dem gemeinsamen Einüben von Verfahren ist es wichtig, die unterschiedlichen Perspektiven der Mitstreiter auf die gemeinsamen Ziele zu verstehen. Szenario-Übungen bis auf Kabinettsebene wie in den USA können zu einem gemeinsamen Verständnis über die Arbeitsebene hinaus beitragen. Gemeinsame Haushaltsmittel können Anreize zur Abstimmung setzen – wie es bereits bei AA und Bundesverteidigungsministerium für die Ertüchtigung von Sicherheitskräften praktiziert wird.

Schließlich braucht es hochrangige politische Führung. Wenn Mitglieder der Bundesregierung durch robuste Szenario-Übungen gegangen sind, sollte es ihnen leichter fallen, ihre internationalen Partner und das heimische Publikum zu überzeugen, statt wie in der Vergangenheit bei Ansätzen mitzumachen, an die sie selbst nicht so recht glauben. Expertinnen und Experten können ihren Beitrag über einen Wettbewerb der konstruktivsten Ideen für Konfliktbearbeitung leisten.

Klare politische Ziele ergeben thematische und geografische Schwerpunkte. Eine umfassende Konfliktanalyse berücksichtigt die Dynamik und Kontingenz von Gewaltprozessen. Zuverlässig wachsende Ressourcen erlauben es einem für fragile Kontexte geschulten Personal, schnell, effektiv und konfliktsensibel zur Stärkung legitimer öffentlicher Institutionen und Dienstleistungen beizutragen. Diese Überlegungen fließen in länderspezifische Strategien als Ergebnis ressortgemeinsamer Szenario-Übungen ein. So könnte eine Zeitenwende auch für die zivile Konfliktbearbeitung gelingen.