SWP-Aktuell 2024/A 52, 21.10.2024, zusammen mit Stephan Roll und Tobias von Lossow

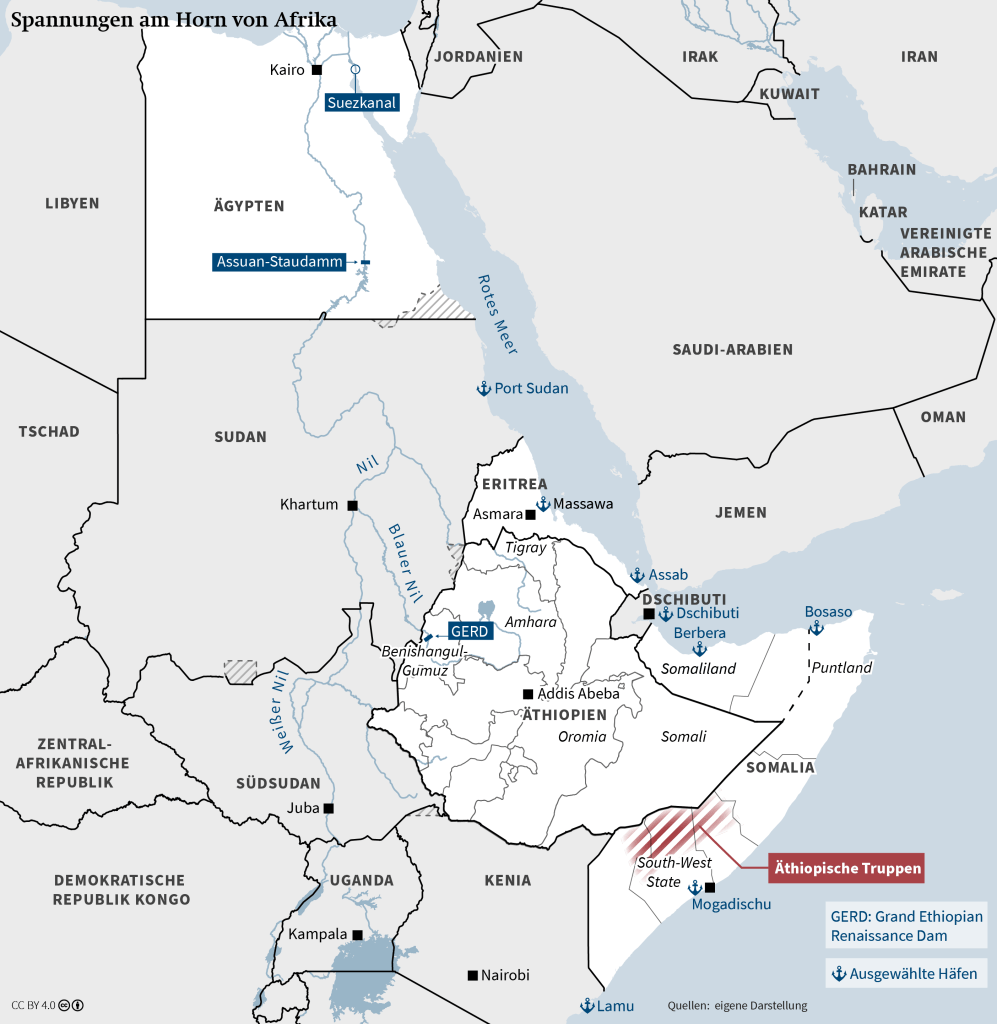

In den letzten Monaten haben sich die Beziehungen zwischen Äthiopien, Ägypten und Somalia deutlich verschlechtert. Neu ist dabei die Verknüpfung der bisher separat betrachteten Streitfälle zwischen Ägypten und Äthiopien um die Nutzung des Nilwassers und zwischen Äthiopien und Somalia um die Anerkennung Somalilands. Die drei Hauptakteure setzen derzeit vor allem auf Drohgebärden, um ihre jeweilige Position in diesen Konflikten zu verbessern. Zwar ist eine zwischenstaatliche militärische Eskalation derzeit unwahrscheinlich, jedoch dürften sich die regionalen Spannungen verschärfen und der jihadistischen Al-Shabaab-Miliz in Somalia weiteren Auftrieb geben. Deutschland und die EU sollten die sehr komplexe Verflechtung der Konfliktlinien anerkennen, die betroffenen Länder an das gemeinsame Interesse erinnern, Somalia zu stabilisieren, und sich weiterhin für Dialog im Nilstreit einsetzen. Gleichzeitig gilt es, auch andere einflussreiche Akteure stärker in die Verantwortung zu nehmen.

Der unmittelbare Auslöser der aktuellen Spannungen sind Waffenlieferungen Ägyptens an Somalia infolge eines Sicherheitsabkommens, das beide Länder im August 2024 geschlossen haben. Hinzu kamen Berichte, dass Ägypten im Einvernehmen mit Somalia plant, mehrere Tausend Soldaten zur Bekämpfung Al-Shabaabs ans Horn von Afrika zu entsenden und die äthiopischen Truppen abzulösen, die dort bislang unter anderem im Rahmen der Ende des Jahres auslaufenden AU-Mission stationiert sind. Der äthiopische Ministerpräsident Abiy Ahmed warnte daraufhin, sein Land werde „jeden erniedrigen, der es wagt, uns zu bedrohen“. Offenbar zur Abschreckung brachte das äthiopische Militär schwere Waffen an der Grenze zu Somalia in Stellung.

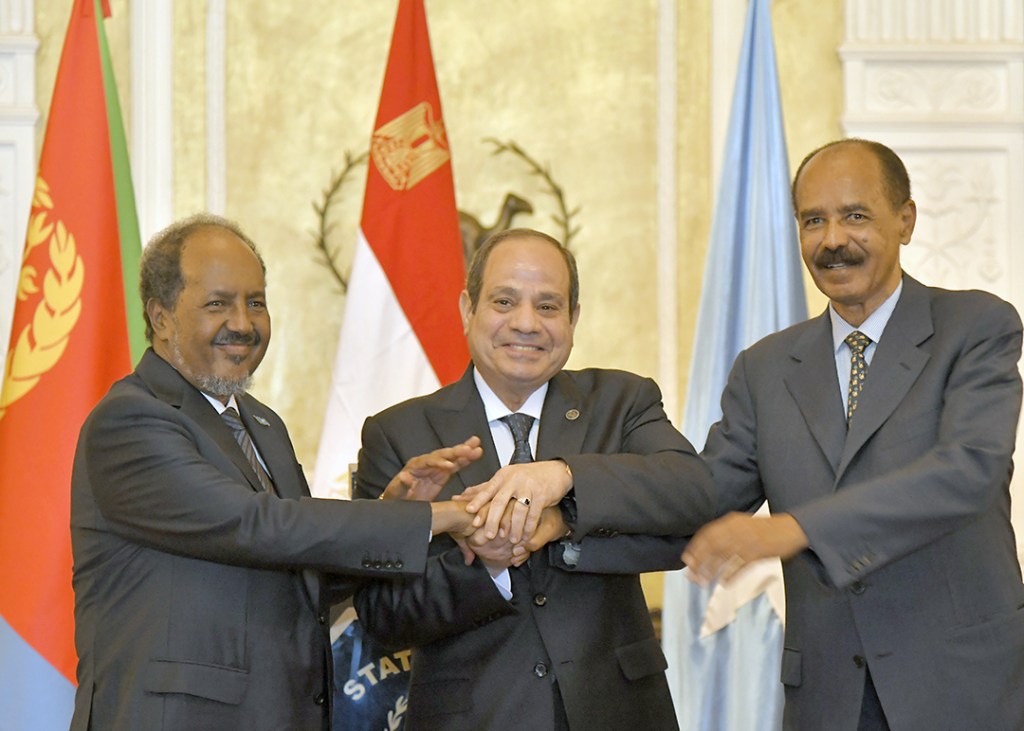

Der somalische Außenminister drohte seinerseits, bewaffnete Gruppen in Äthiopien zu unterstützen, sollte Addis Abeba seine Schritte hin zu einer diplomatischen Anerkennung Somalilands nicht stoppen. Unterstützung bekam das Land hierbei nicht nur von Ägypten, sondern auch von Eritrea: Auf einem Dreiergipfel im Oktober vereinbarten die Präsidenten der drei Länder eine Intensivierung ihrer Sicherheitskooperation. Nahezu zeitgleich warf Ägypten Addis Abeba im UN-Sicherheitsrat vor, seine Wassersicherheit durch die Inbetriebnahme des Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) zu gefährden. Äthiopien beschuldigte wiederum Ägypten, seinem Land wiederholt Gewalt angedroht zu haben. All dies zeigt: zwei zentrale Konflikte am Horn von Afrika werden zunehmend miteinander verknüpft und verschärfen sich dadurch.

Ägyptens Wassersorgen

Ägyptens Vorgehen am Horn von Afrika erklärt sich auch aus seinem langjährigen Streit mit Äthiopien über die Nilwassernutzung, der sich durch die fünfte Phase der Befüllung des Stausees hinter dem seit 2011 errichteten GERD weiter zugespitzt hat. Aus Ägyptens Sicht, das über 90 Prozent seines Wasserbedarfs aus dem Nil deckt, stellt der Bau des gigantischen Staudamms am Oberlauf des Blauen Nils eine erhebliche Bedrohung für die eigene Wasserversorgung und damit für die nationale Sicherheit dar. Seit Jahren treibt Äthiopien die Fertigstellung der Anlage energisch voran, die einen entscheidenden Beitrag zur Deckung des immensen Energiebedarfs des Landes leisten soll. Demgegenüber beharrt Ägypten auf einem Vetorecht gegen Bauvorhaben am Oberlauf des Nils und auf einem bilateral mit Sudan vereinbarten Wasserverteilungsschlüssel. Beide Rechte führt Kairo auf Verträge aus der Kolonialzeit zurück, die Äthiopien und die anderen Oberlieger als Nichtbeteiligte nicht anerkennen.

Die diplomatischen Bemühungen, einschließlich der Verhandlungen zum GERD, bei denen externe Akteure wie die USA, die Afrikanische Union und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) vermitteln, sind weitgehend zum Erliegen gekommen. Gleiches gilt für die die Zusammenarbeit im Rahmen der 1999 gegründeten Nile Basin Initiative (NBI). In den vergangenen Jahren hat sich Kairos Verhandlungsposition zunehmend verschlechtert. Zum einen sind die Bauarbeiten am Staudamm weit fortgeschritten, so dass das Projekt größtenteils abgeschlossen ist und die Stromproduktion begonnen hat. Im August 2024 gingen die dritte und vierte Turbine des Damms ans Netz, der Rest der insgesamt 13 Turbinen soll in den nächsten Monaten folgen. Zum anderen hat Ägypten seinen wichtigsten Verbündeten im Wasserkonflikt verloren. Sudan, das aufgrund seiner eigenen Wassernutzungsinteressen lange Ägypten unterstützte, ist infolge des Bürgerkriegs de facto als eigenständiger Akteur aus den Verhandlungen ausgeschieden. Zudem profitiert Khartum durchaus auch vom GERD, insbesondere beim Schutz vor regelmäßigen Überflutungen.

Mit der Ratifizierung durch Südsudan im Juli trat im Oktober 2024 zudem das Nile Basin Cooperative Framework Agreement (CFA) in Kraft. Das Abkommen sieht mit der Nile River Basin Commission (NRBC) eine permanente Flussgebietskommission vor, der zunächst nur sechs Oberliegerstaaten, nicht aber Ägypten und Sudan angehören. Der Abschluss einer Rahmenvereinbarung aller elf Anrainerstaaten, die Prinzipien, Strukturen und Institutionen für ein gemeinsames, beckenweites Wassermanagement fixiert, war ein Hauptziel der NBI. Weil Ober- und Unterliegerstaaten sich über zehn Jahre aber nicht auf ein solches Abkommen einigen konnten, blieben Ägypten und Sudan schließlich außen vor, als im Mai 2010 Äthiopien, Tansania, Uganda und Ruanda – wenig später auch Kenia und Burundi – das CFA unterzeichneten. Nachdem bis auf Kenia alle das Abkommen ratifiziert hatten, folgte mit Südsudan nun der zur Umsetzung erforderliche sechste Staat.

Versuche der ägyptischen Regierung, ihre Verhandlungsposition am Nil durch Sicherheitsabkommen mit verschiedenen Staaten der Region wie Südsudan, der Demokratischen Republik Kongo, Uganda und Ruanda zu stärken, blieben bisher erfolglos. Auch nachdem Präsident Abdelfattah al-Sisi und Ministerpräsident Abiy bei einem persönlichen Treffen in Kairo im Juli 2023 vereinbart hatten, die ausstehenden Streitfragen innerhalb von vier Monaten zu klären, gab es keine Fortschritte. Schließlich schaltete sich Ägypten in den Konflikt zwischen Äthiopien und Somalia ein, um auf diese Weise Druck auf Addis Abeba auszuüben.

Äthiopiens Hafenambitionen

Während Äthiopien und Somalia zuvor jahrelang enge diplomatische Beziehungen gepflegt haben, ging es im bilateralen Verhältnis seit Anfang 2024 rapide bergab. Der Grund: die Absichtserklärung, die Ministerpräsident Abiy und Präsident Muse Bihi Abdi von Somaliland im Januar unterzeichneten. Das Memorandum of Understanding (MoU), dessen Wortlaut nicht veröffentlicht wurde, sieht vor, dass Äthiopien einen 20 Kilometer langen Küstenstreifen für 50 Jahre pachtet, um dort eine Marinebasis zu errichten. Außerdem soll Äthiopien wirtschaftlichen Zugang zu einem Hafen des De-facto-Staats bekommen. Im Gegenzug versprach Äthiopien Somaliland eine Beteiligung an Ethiopian Airlines und stellte in Aussicht, die völkerrechtliche Anerkennung Somalilands zu prüfen.

Bislang hat kein UN-Mitgliedstaat die Unabhängigkeit Somalilands anerkannt, die die autonome Region 1991 ausrief. Gleichwohl unterhalten verschiedene Staaten eigene, vor allem wirtschaftliche Beziehungen mit Somaliland. So investierten die VAE mehrere Hundert Millionen US-Dollar in den Ausbau des Hafens von Berbera, den das emiratische Unternehmen DP World seit 2017 betreibt, sowie in die logistische Infrastruktur mit Äthiopien zu beiden Seiten der Grenze. Damals schlossen Äthiopien und DP World eine Vereinbarung, der zufolge sich Addis Abeba mit 19 Prozent am Hafenausbau beteiligen sollte. 2022 verlor Äthiopien diesen Anspruch jedoch, nachdem das kriegsgeschüttelte Land die versprochenen Mittel nicht bereitgestellt hatte.

Äthiopien setzt mit dem MoU nun auf einen anderen Weg, sein Ziel eines eigenen Zugangs zum Meer zu erreichen. Abyis Regierung sieht darin den Ausgleich eines „historischen Fehlers“, den seine Vorgänger begangen hätten, als sie Eritrea 1993 in die Unabhängigkeit entließen und damit den Meereszugang aufgaben. Äthiopien sei dadurch heute das bevölkerungsreichste Land ohne Küste. Derzeit erfolgen rund 95 Prozent aller äthiopischen In- und Exporte über den Hafen von Dschibuti. Dafür werden jährlich rund 1,5 Milliarden US-Dollar an Gebühren fällig, die Äthiopien in knappen Devisen bezahlen muss.

Die Führung in Mogadischu reagierte auf das MoU mit entschiedener Ablehnung. Eine Anerkennung Somalilands durch Äthiopien, der weitere Staaten folgen könnten, betrachtet Somalia als Verletzung seiner Souveränität. Im April 2024 verwies Somalia den äthiopischen Botschafter des Landes und zog seinen eigenen Vertreter aus Addis Abeba ab.

Der somalische Präsident Hassan Sheikh Mohamud bemühte sich erfolgreich um diplomatische Unterstützung, sowohl in der Region als auch von internationalen Akteuren, darunter den G7-Staaten. In diesem Zusammenhang schlossen Somalia und Ägypten im August 2024 ein Sicherheitsabkommen, auf dessen Grundlage Ägypten zwei Wochen später Waffen zunächst per Flugzeug und später auch per Schiff nach Mogadischu lieferte.

Kriegsrisiko zwischen Ägypten und Äthiopien

Kriegsdrohungen Ägyptens sind im Wasserkonflikt mit Äthiopien keineswegs neu. Ein direkter ägyptischer Angriff auf die Baustelle des GERD war jedoch lange Zeit wegen der begrenzten militärischen Reichweite der ägyptischen Luftwaffe kein realistisches Szenario. Auch würde Ägypten als Unterliegerstaat sein eigentliches Ziel durch einen Waffengang nicht erreichen, da Äthiopien das Nilwasser dann erst recht als Druckmittel einsetzen und den Durchfluss am Staudamm gezielt drosseln könnte. Nach der Befüllung des Staubeckens birgt ein solcher Angriff nun zudem unkalkulierbare Risiken für den Wasserfluss des Nils und würde eine für Sudan katastrophale Flutwelle auslösen. Durch die Stationierung ägyptischer Truppen in Somalia könnte die Gefahr eines direkten militärischen Konflikts zwischen beiden Ländern allerdings steigen.

Sollte es tatsächlich zu Kampfhandlungen kommen, würde Kairo aber aus mehreren Gründen ein erhebliches Risiko eingehen. Zwar verfügt das Land über die bei weitem größten Streitkräfte Afrikas und ein umfangreiches Waffenarsenal, doch daraus lässt sich nicht zwingend die tatsächliche militärische Schlagkraft ableiten. So mussten die Streitkräfte bei der Bekämpfung aufständischer Gruppen auf der Sinai-Halbinsel nach 2013 schwere Verluste hinnehmen. Erst in den vergangenen zwei Jahren gelang es sukzessive, die Sicherheitslage unter Kontrolle zu bekommen. Ein Militäreinsatz außerhalb der eigenen Landesgrenzen wäre trotz einer Truppenstationierung in Somalia ungleich schwerer durchzuführen, nicht zuletzt aufgrund der Distanz, während Äthiopien aus dem eigenen Territorium heraus agieren könnte. Sollte ein bewaffnetes Vorgehen Ägyptens mit massiven Verlusten verbunden sein oder gar scheitern, könnte dies dazu führen, dass die ägyptische Bevölkerung die Rolle der Streitkräfte in der Politik und der Wirtschaft des Landes stärker in Frage stellt. Schon jetzt wird aus den Reihen der ägyptischen Zivilgesellschaft Kritik laut, dass die Armee vor allem mit der Verwaltung eines riesigen, ineffizienten Wirtschaftsimperiums beschäftigt ist.

Hinzu käme der Mangel an internationalem und regionalem Rückhalt für ein militärisches Vorgehen. Kairo ist stark von den Golfstaaten und den USA abhängig. Besonders die VAE sind in den letzten Jahren zum wichtigsten staatlichen Gläubiger Ägyptens geworden. Die USA leisten jährlich rund 1,3 Milliarden US-Dollar an Militärhilfe, die einen festen Bestandteil des ägyptischen Rüstungsetats ausmacht. Da beide Länder ebenfalls enge Beziehungen zu Äthiopien pflegen, würde ein Waffengang Ägyptens das Risiko bergen, diese Unterstützung zu verlieren.

So dürfte Kairos Handeln weniger auf eine direkte militärische Konfrontation mit Addis Abeba abzielen. Vielmehr soll die Drohung mit einer Eskalation externe Akteure dazu bewegen, sich im Nilwasserkonflikt verstärkt im Sinne Ägyptens zu engagieren. Eine derartige Internationalisierung des Konflikts hat es bisher nicht gegeben, obgleich Kairo dies seit Jahren anstrebt. Vor allem aber sollen regionale Gegner Äthiopiens militärisch gestärkt werden.

Neben lokalen Gruppierungen in Somalia und Äthiopien dürfte sich Kairo hier vor allem auf Eritrea fokussieren, da sich dessen Beziehungen zu Äthiopien seit 2022 deutlich verschlechtert haben. Hintergrund ist das Pretoria-Abkommen, das die äthiopische Regierung mit der Tigray People’s Liberation Front (TPLF) geschlossen hat, um den Bürgerkrieg im Land zu beenden. Eritrea sieht sein Ziel einer Zerschlagung der TPLF hierdurch konterkariert. Grenzstreitigkeiten und Äthiopiens Bestreben, sich einen Zugang zum Meer möglicherweise auch wieder in Eritrea zu sichern, verschärfen die Spannungen zusätzlich. Infolgedessen intensivierte Asmara mit Nachdruck seine Beziehungen zu Kairo, was nicht zuletzt durch das Gipfeltreffen zwischen den Präsidenten Ägyptens, Eritreas und Somalias im Oktober unübersehbar geworden ist. Gleichwohl dürfte sich Eritrea nicht einfach von Ägypten vereinnahmen lassen, sondern mittelfristig eher sein eigenes Interesse, die Errichtung einer Pufferzone auf äthiopischem Territorium, verfolgen. Die äthiopische Bundesregierung scheint die Präsenz eritreischer Truppen im Norden Tigrays derzeit zu tolerieren.

Dennoch kann auch ein direktes Aufeinandertreffen ägyptischer und äthiopischer Truppen nicht ganz ausgeschlossen werden, sollte Kairo tatsächlich Soldaten in nennenswerter Zahl in Somalia stationieren. Dieses Risiko steigt umso mehr, wenn Äthiopien sich weigert, seine Truppen aus Somalia abzuziehen. Ägypten könnte im schlimmsten Fall versuchen, die äthiopischen Truppen zu vertreiben – und zwar im Namen der somalischen Bundesregierung.

Chicken Game zwischen Äthiopien und Somalia

Die Wahrscheinlichkeit eines bewaffneten Konflikts zwischen Äthiopien und Somalia ist durch zwei Faktoren stark gemindert: das militärische Kräfteverhältnis und das geteilte Interesse an der Bekämpfung von Al-Shabaab.

Äthiopiens Armee ist zwar in hohem Maße eingebunden in die Bekämpfung mehrerer Aufstände und geschwächt vom verlustreichen Krieg im Norden des Landes 2020–22; sie bleibt jedoch eine der größten Militärmächte der Region und verfügt unter anderem über Drohnen, Hubschrauber, Kampfflugzeuge und schwere Waffen. Im Gegensatz dazu befindet sich der somalische Sicherheitssektor weiterhin im Aufbau. Ihm gelingt es nicht einmal, Mogadischu effektiv vor Angriffen durch Al-Shabaab zu schützen. Die somalischen Sicherheitskräfte sind auf Einheiten unter unterschiedlichem Kommando der Bundesregierung und der Bundesstaaten sowie auf Klan-Milizen verteilt, die inkohärent agieren. Trotz Erfolgen bei der Ausbildung einiger Einheiten sind die somalischen Sicherheitskräfte weiterhin stark von internationalen militärischen und finanziellen Unterstützern abhängig, darunter neben der AU die EU, die USA, die Türkei, Kenia und auch Äthiopien.

Äthiopien und Somalia verbindet seit langem der Kampf gegen Al-Shabaab. Addis Abeba will die Fähigkeiten der dschihadistischen Gruppe in seinem Nachbarland eindämmen, eine Pufferzone aufrechterhalten und damit deren Angriffe in Äthiopien verhindern. Im Juli 2022 überschritten Hunderte von Al-Shabaab-Kämpfern die Grenze und drangen rund 150 Kilometer ins äthiopische Landesinnere vor, bis sie zurückgeschlagen werden konnten. Unter den Invasoren sollen auch viele äthiopische Staatsangehörige aus den Regionen Somali und Oromia gewesen sein.

Wegen dieser Bedrohungslage setzt Äthiopien derzeit rund 10.000 eigene Soldaten in Somalia ein. Nur etwa ein Drittel davon ist bisher Teil der AU-Missionen AMISOM und ATMIS gewesen. Den Rest hat Addis Abeba aus eigener Initiative entsandt. Diese Truppen kooperieren eng mit denen der jeweiligen somalischen Bundesstaaten und lokalen Milizen. Die somalische Regierung hatte diese Truppen über Jahre toleriert (ähnlich wie kenianische Einheiten im Süden), weil sie der Sicherheit in ihren Einsatzgebieten dienen.

Die Drohgebärden Äthiopiens und Somalias sind Spiegel dieses ungleichen Machtverhältnisses. Äthiopien kalkuliert damit, dass Somalia es sich gar nicht leisten kann, die äthiopischen Truppen des Landes zu verweisen, weil diese einen entscheidenden Beitrag im Kampf gegen Al-Shabaab leisten. Die zu erwartenden somalischen Reaktionen auf das MoU mit Somaliland würden damit verpuffen. Umgekehrt hat die somalische Regierung allerdings mittlerweile angekündigt, dass die äthiopischen Truppen mit dem Ende von ATMIS das Land bis Ende Dezember 2024 verlassen sollen, wenn Äthiopien das MoU nicht zurückzieht. Somalia setzt damit darauf, dass Äthiopien sich eigentlich einen Abzug nicht leisten kann. Die Frage ist, wer zuerst nachgibt.

Eskalation innerstaatlicher Konflikte als eigentliche Gefahr

Während direkte konventionelle Auseinandersetzungen zwischen den beteiligten Staaten derzeit eher unwahrscheinlich sind, sind sowohl Äthiopien als auch Somalia aufgrund ihrer innerstaatlichen Zerrissenheit anfällig für gezielte wie auch unbeabsichtigte Eskalationen.

Das größte Risiko ist, dass die äthiopisch-somalischen Unstimmigkeiten Al-Shabaab weiter Auftrieb geben könnten. Die Gruppe konnte bereits von dem bisherigen Teilabzug von ATMIS profitieren, weil somalische Sicherheitskräfte nicht in der Lage waren, die entstandene Lücke zu füllen. Zudem breitet sich in Puntland der sogenannte Islamische Staat aus.

Noch ist offen, wie genau die Nachfolgemission der derzeitigen AU Transition Mission in Somalia(ATMIS), deren Mandat Ende Dezember 2024 ausläuft, aussehen soll. Der AU-Friedens- und Sicherheitsrat nahm im August 2024 einen Operationsplan für eine neue Mission unter dem Namen AU Support and Stabilization Mission in Somalia (AUSSOM) an, die grundsätzlich ATMIS ab Januar 2025 ablösen soll. Allerdings ist bislang weder geklärt, welche Staaten Truppen stellen, noch wie die Mission finanziert werden soll. Die ägyptischen Truppen könnten die Führung übernehmen, dazu käme ein vermutlich kleineres Kontingent, das Dschibuti angeboten hat. Damit bleibt aber offen, wer die restlichen der geplanten knapp 12.000 Soldaten stellen soll (ATMIS hat derzeit rund 12.600). Möglich wären Beiträge der bisherigen Truppensteller Kenia und Uganda. Grundsätzlich soll AUSSOM fünf Jahre Bestand haben und dabei schrittweise immer mehr Verantwortung an die somalischen Sicherheitskräfte abgeben.

Falls die äthiopischen Truppen tatsächlich abziehen und durch ägyptische ersetzt werden sollten, dürften diese mindestens beim Übergang Schwierigkeiten haben, die Sicherheitslage zu kontrollieren. Die äthiopischen Streitkräfte haben über mehr als ein Jahrzehnt lokale Netzwerke geknüpft und lokale Milizen ausgerüstet und ausgebildet. Ägypten müsste diese Kontakte erst mühsam aufbauen. Währenddessen könnte Al-Shabaab sich sowohl in Somalia als auch möglicherweise an der Grenze zu Äthiopien weiter ausbreiten. Außerdem ist nicht auszuschließen, dass die von Ägypten für die somalische Regierung bestimmten Waffen ihren Weg zu Al-Shabaab finden.

Die AU hofft auf eine Finanzierung durch einen neuen Mechanismus, den der UN-Sicherheitsrat im Dezember 2023 geschaffen hat. Danach könnten AU-Missionen künftig zu 75 Prozent aus UN-Pflichtbeiträgen bezahlt werden. Voraussetzung dafür ist allerdings ein Beschluss des UN-Sicherheitsrats. UN und AU sollen bis Mitte November einen Plan zum Design und zur Finanzierung von AUSSOM vorlegen. Die Entscheidung könnte zu spät kommen, um einen lückenlosen Übergang von der Vorgänger‑ zur Nachfolgemission zu garantieren. Daher wird bereits über eine Brückenfinanzierung diskutiert, für welche sich die Blicke auf die wichtigste bisherige Finanzquelle richten, die Europäische Union.

Eine weitere Konfliktdimension eröffnet sich mit den Beziehungen zwischen der somalischen Bundesregierung und den somalischen Bundesstaaten. So hat es bereits mehrere Demonstrationen im somalischen South-West State gegeben, auf denen die Fortdauer der Präsenz der äthiopischen Truppen gefordert wurden. Auch der Präsident von South-West State Abdiaziz Laftagareen sprach sich gegen die Stationierung von ägyptischen Truppen und für den Verbleib der äthiopischen Kontingente aus, die in seinem Bundesstaat eingesetzt sind.

Die Beziehungen zwischen Mogadischu und den Bundesstaaten sind ohnehin angespannt. Ende März kündigte Puntland an, es werde sich aus dem föderalen System des Landes zurückziehen, nachdem die Bundesregierung die ersten Kapitel einer Verfassungsreform durchs Parlament gebracht hatte. Wenige Tage später trafen sich Vertreter Puntlands mit einem äthiopischen Staatssekretär. Äthiopien könnte auch in Zukunft ein offenes Ohr für unzufriedene politische Stakeholder in Somalia haben und so die dortigen politischen Verhältnisse beeinflussen. In der Vergangenheit hat es bereits zu verschiedenen Zeitpunkten bewaffnete Auseinandersetzungen zwischen somalischen Bundesstaaten und der Regierung in Mogadischu gegeben. Somalias Außenministerium wirft Äthiopien bereits vor, Waffen an Puntland zu liefern.

Umgekehrt sieht sich Äthiopien der Gefahr ausgesetzt, dass bewaffnete Gruppen im Land von außen gezielt gefördert werden könnten. Denkbar wäre zum Beispiel eine externe Unterstützung der Ogaden National Liberation Front (ONLF) im äthiopischen Somali State. Diese erklärte zwar 2018 einen Waffenstillstand mit der Regierung, allerdings beschwerte sich die Bewegung im September 2024 über äthiopische Truppenverlegungen, die sie als friedensgefährdende „Militarisierung“ des Bundesstaats wertete.

Andere Eingriffsmöglichkeiten bestehen in Amhara, Oromia, Benishangul-Gumuz (wo der GERD liegt) und Tigray. Die äthiopische Regierung hat in der Vergangenheit Ägypten mehrfach vorgeworfen, verschiedene bewaffnete Gruppen in Äthiopien zu unterstützen. Dazu zählten Gumuz-Milizen, die vor einigen Jahren unter anderem versuchten, die Hauptstraße zum GERD zu blockieren, aber auch die TPLF während des Kriegs im Norden.

Die derzeit aktivsten Konfliktherde Äthiopiens sind die Regionen Amhara und Teile Oromias. Die Fano-Milizen in Amhara profitierten in der Vergangenheit von der Ausbildung durch eritreische Kräfte – eine Unterstützung, die möglicherweise immer noch anhält. Äthiopische und kenianische Nachrichtendienste berichteten im August 2024 über eine Zusammenarbeit zwischen der Oromo Liberation Army, die gegen die äthiopische Regierung kämpft, und Al-Shabaab in Somalia.

Handlungsoptionen für Deutschland und die EU

Deutschland und seine europäischen Partner sollten die geopolitischen Spannungen am Horn von Afrika ernst nehmen und darauf achten, diese nicht durch einseitige Positionierungen oder falsche finanzielle Anreize zu verschärfen. Ein zwischenstaatlicher Krieg ist derzeit zwar unwahrscheinlich, aber aufgrund von Missverständnissen, unüberlegten Fehltritten und der emotionalen Aufheizung auf allen Seiten nicht komplett auszuschließen. In jedem Fall erschweren die Spannungen die weitere regionale Zusammenarbeit zu einer Zeit, in der es ohnehin große Herausforderungen in der Region gibt: den Krieg in Sudan, die Angriffe der Houthis auf die Schifffahrt im Roten Meer und ein Erstarken der Al-Shabaab und des sogenannten Islamischen Staates in Somalia.

Wichtig ist, dass Deutschland und die EU die komplexen Konflikte in der Region zusammendenken und nicht isoliert voneinander bearbeiten. Die Europäer sollten sich von den Machtspielen Ägyptens, Äthiopiens und Somalias nicht dazu verleiten lassen, einseitige Agenden im Namen zweifelhafter Stabilitätsversprechen zu unterstützen.

In Bezug auf Somalia sollten die Europäer deutlich machen, dass eine übergangsweise Finanzierung von AUSSOM aus dem Europäischen Friedensfonds nicht der Stärkung der ägyptischen Drohkulisse gegenüber Äthiopien dienen darf. Ein möglicher Kompromiss könnte darin bestehen, dass ägyptisches Militär zur weiteren Ausbildung von Sicherheitskräften in Mogadischu stationiert wird, während die äthiopischen Truppen in anderen Bundesstaaten weiter direkt den Kampf gegen Al-Shabaab unterstützen. Die EU sollte weiterhin die einseitige völkerrechtliche Anerkennung Somalilands ablehnen.

Im Konflikt um die Nutzung des Nilwassers sollten Deutschland und die EU darauf hinwirken, dass bei der Umsetzung des CFA die Nile River Basin Commission nicht von einzelnen Anrainerstaaten dazu genutzt wird, Ägyptens Position weiter zu schwächen. Nur wenn das Wirken der NRBC tatsächlich beckenweit ausgerichtet ist, internationale rechtliche Standards einhält und damit in der Folge implizit auch ägyptische Nilwasserinteressen wahrt, ist eine Unterstützung der Kommission angeraten. Die Europäer sollten sich zudem dafür einsetzen, die NBI für den Austausch über Nilwasserfragen zwischen NBRC-Mitgliedern und den anderen Anrainerstaaten zu erhalten oder eine vergleichbare niedrigschwellige (Dialog-)Plattform zu etablieren, der alle Nilanrainerstaaten unverbindlich beitreten können.

Schließlich sollten sich die Europäer weiterhin um eine bessere Abstimmung des gesamten internationalen Engagements in der Region bemühen. Dabei gilt es, auch externe Akteure mit Einfluss auf die betreffenden Regierungen stärker in die Pflicht zu nehmen, damit sie Konfliktlösungsansätze in der Region intensiver fördern. Die Türkei vermittelt bereits zwischen Äthiopien und Somalia, wenn auch bisher ohne Erfolg. Eine besondere Rolle kommt den VAE zu: Sie verfolgen am Horn von Afrika ausgeprägte wirtschaftliche Interessen, insbesondere durch Investitionen in Hafeninfrastruktur und Landwirtschaft, und zählen zu den wichtigsten staatlichen Gläubigern. Ihre Finanzhilfen und, im Fall Äthiopiens, auch militärische Unterstützung haben maßgeblich zur Machtkonsolidierung der aktuellen politischen Führungen in Kairo und Addis Abeba beigetragen und deren außenpolitische Risikobereitschaft erhöht. Dennoch fehlt den VAE bisher eine ordnungspolitische Vision für die Region und ihr Beitrag zur konstruktiven Konfliktbearbeitung bleibt gering – ein Umstand, der in Abu Dhabi intensiver zur Sprache gebracht werden sollte

Dr. Gerrit Kurtz ist Wissenschaftler, Dr. Stephan Roll Senior Fellow in der Forschungsgruppe Afrika und Mittlerer Osten.

Tobias von Lossow ist Research Fellow bei Clingendael – Netherlands Institute of International Relations.